泥河湾遗址群考古重大发现!新庙庄遗址发现“石器初级加工场”

12月21日,记者走进阳原县大南山深处的新庙庄遗址。图为遗址周边地貌雪景。 河北日报记者龚正龙摄

(化石网cnfossil.com)据河北日报客户端(记者 龚正龙):12月22日,泥河湾2024年考古发掘项目论证验收会在张家口市阳原县泥河湾研究中心召开。记者从会议现场获悉,2024年,在新庙庄遗址5号地点,揭露出一个罕见“楔形细石核技术石器初级加工场”,为桑干河北岸的于家沟遗址寻找到石器原料来源和运输路线。其中,海量的石制品间保存完整的“热处理石料”的窑炉在东亚地区旧石器时代遗址首次发现,生动呈现出距今1.8万—1.5万年前东方人类的“高精尖”制造工艺流程和场景。

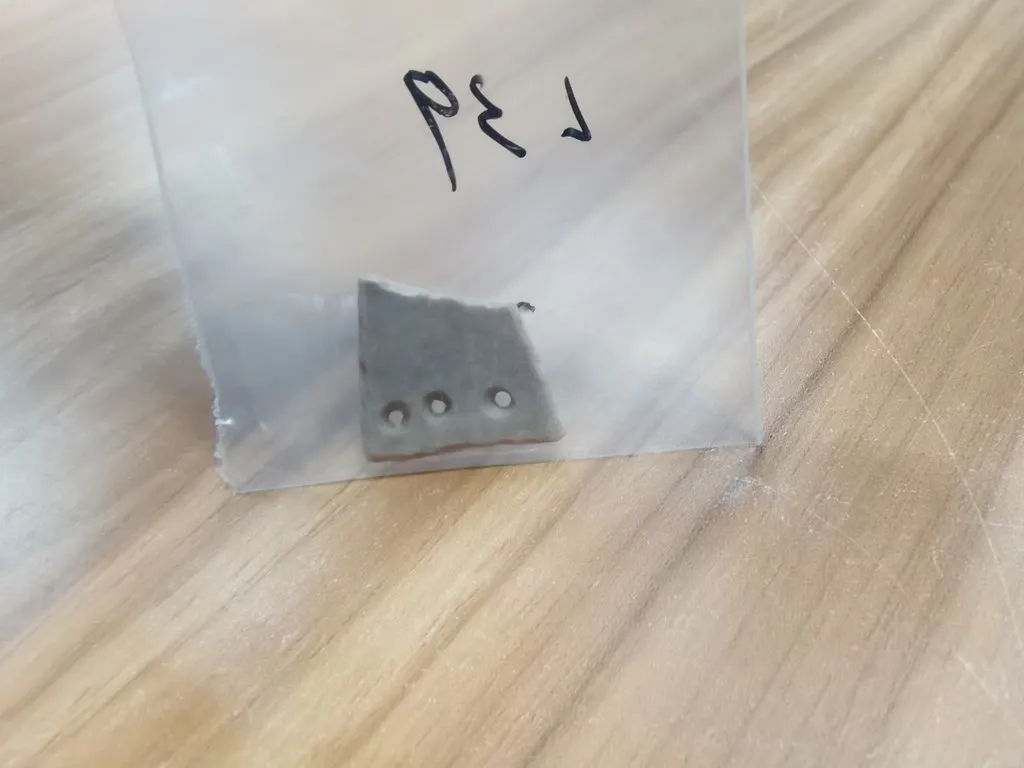

新庙庄遗址出土的典型锛状器。 河北日报记者龚正龙摄

新庙庄遗址位于阳原县浮图讲乡新庙庄村西,地处泥河湾盆地南侧大南山深处。1984年,河北省文物研究所在专题调查中首次发现该遗址。1986年,对该遗址启动发掘,发现石制品3000余件及一批动物化石。石制品以两侧接近平行的长石片最具特点,石器的第二步加工修理非常精致,与泥河湾盆地内长期存在的石器技术有明显区别,有学者认为具有莫斯特技术风格。2016年至2018年,河北省文物考古研究院在该遗址周围又发现遗址28处,形成了分布密集、延续时间长的晚更新世旧石器遗址群。

新庙庄遗址出土的装饰品。河北日报记者龚正龙摄

2022年至今,对新庙庄遗址1、2、3、4、5号地点进行了发掘。2024年发掘的5号地点属于第六期遗存,包含4至6三个自然层位。其中第6层的碳十四、光释光测年距今1.8万—1.5万年。该遗址揭露多层古人类活动面,发现7万余件正在加工的石制品。该地点与旧新石器过渡时期的于家沟遗址隔桑干河而望,在石器技术上呈现出一致性,为探索华北旧新石器过渡时期古人类石料采集、加工、输送提供了重要资料。

新庙庄遗址5号地点发现“热处理石料”的窑炉。河北日报龚记者龚正龙摄

5号地点底部古人类活动面发现罕见“热处理石料”窑炉,呈约1米的椭圆形,由几块砾石围绕砌成,石圈内有灰烬、红烧土等,推测为通过加热来改变火山角砾岩的性质,使之能够压制剥离细石叶。这是在东亚地区旧石器时代首次发现此类遗迹,为研究古人类“热处理石料”的方式提供了实物资料。该遗址还发现鸵鸟蛋皮类串珠装饰品100余件,是华北旧石器遗址出土装饰品数量最多的,对探索装饰品制作、演化等具有重要价值。

新庙庄遗址5号地点发现的密集石制品。河北日报记者龚正龙摄

新庙庄遗址的遗址点数量多、分布密集、文化层序丰富、地层序列清晰,已确认距今12万—9万年、9.5万—8.1万年、7.5万—6.3万年、4.5万—4.2万年、4万—2.5万年、1.8万—1.5万年六个不同阶段的遗存,包含石片、陡刃修理石片石器、石叶、细石叶、楔形细石核细石叶等多种石器技术类型,涵盖了华北地区所有石器技术类型,各种技术之间存在继承发展关系,构建起华北地区晚更新世以来古人类演化的文化序列。

采集到实验室的新庙庄遗址出土动物骨骼。 河北日报记者龚正龙摄

新庙庄遗址是泥河湾盆地一个特殊的地貌类型和一个敏感时段的遗址,其所处的时间段正是现代人演化并在全球范围扩张的关键节点。目前,新庙庄遗址石叶、细石叶技术明显呈现出本土石器技术逐渐演变的迹象和过程,对于研究石叶技术的起源、细石叶技术的来源,以及反映出当时人类的适应、迁徙和文化交流等国际学术问题具有重要意义,对探索东亚地区现代人的起源模式具有极大价值。

相关:泥河湾遗址群新庙庄遗址发现一处“石器初级加工场”

(化石网cnfossil.com)据人民网科普:记者日前从河北省文物考古研究院获悉,在近两年对泥河湾遗址群新庙庄遗址的发掘与研究中,考古工作者从该遗址5号地点揭露出一处罕见的楔形细石核技术石器初级加工场,并首次揭露出热处理石料的遗迹。

新庙庄遗址是泥河湾遗址群的一处重要地点,位于张家口市阳原县新庙庄村西,地处泥河湾盆地中部南侧的深山中,于1984年被发现。1986年,考古工作者对该遗址启动了发掘,发现数千件石制品和动物化石。2016年至2018年,河北省文物考古研究院在该区域开展旧石器专题调查,在遗址周围发现旧石器地点28处,形成一处分布密集、延续时间长的晚更新世旧石器遗址群。

2022年至今,河北省文物考古研究院对新庙庄遗址的1、2、3、4、5号地点进行了发掘,目前已确认六期遗存。其中在属于第六期遗存的5号地点,考古工作者发掘揭露多层古人类石器加工的活动面。此处发现石制品7万余件、串珠类装饰品100余件。石制品原料为火山碎屑岩,有丰富的细石核毛坯、细石核、细石叶以及相关石制品,为楔形细石核细石叶技术。该地点靠近火山碎屑岩的基岩露头处,与虎头梁遗址群隔桑干河而望,发现大量楔形细石核毛坯、废片,成型的工具数量少,应为一处石器初级加工场。

此外,考古工作者在5号地点还发现一处椭圆形热处理石料遗迹,由几块砾石围绕砌成。石圈内发现有灰烬、红烧土等,推测功能为通过加热来改变火山角砾岩的性质,使之能够压制剥离细石叶。这是在华北地区旧石器时代晚期首次发现此类遗迹,为研究古人类热处理石料的方式提供了实物资料。该遗址还发现鸵鸟蛋皮类串珠装饰品100余件,是华北旧石器时代晚期出土装饰品数量最多的,对探索装饰品的制作、演化等具有重要价值。

在其他几处地点,考古工作者还发现了丰富的用火遗存和石制品、动物骨骼、烧石、装饰品等。其中在属于第五期遗存的4号地点发现有磨制的串珠类装饰品,是华北最早的串珠类装饰品,对探索装饰品的起源、古人类行为的复杂化与现代性提供重要资料。

河北省文物考古研究院旧石器考古研究部主任、研究员王法岗介绍,新庙庄遗址的遗址数量多、分布密集、文化层序丰富、地层序列清晰,已确认距今12万至9万年、9.5万至8.1万年、7.5万至6.3万年、4.5万至4.2万年、4万至2.5万年、1.8万至1.5万年六个不同阶段的遗存,包含石片、陡刃修理石片石器、小石叶、细石叶、楔形细石核细石叶等多种石器技术类型,涵盖了华北地区所有石器技术类型。各种石器技术之间存在继承与发展关系,构建起华北地区晚更新世以来古人类演化的文化序列。这一阶段也是早期现代人起源扩散的关键时期,为探索华北地区早期现代人的起源、演化模式提供了系统的资料。5号地点揭露出的楔形细石核技术石器初级加工场是盆地内于家沟旧石器向新石器时代过渡遗址的石器原料来源,为探索华北旧石器向新石器过渡时期古人类石料采集、加工、输送提供了重要资料。

相关:泥河湾新庙庄遗址首次发现东亚旧石器时代“热处理石料”窑炉

(化石网cnfossil.com)据中新网张家口12月23日电(记者 牛琳):据河北省文物考古研究院23日消息,泥河湾遗址群新庙庄遗址5号地点揭露出罕见“楔形细石核技术石器初级加工场”,其中文化层地面揭露一处保存完整的“热处理石料”的窑炉,系在东亚地区旧石器时代遗址中首次发现,生动呈现出距今1.8万至1.5万年前东方人类石器制造的场景。

位于河北张家口阳原县的泥河湾遗址群享誉海内外,这里发现200万年来数量巨大、分布集中且文化序列连续的古人类文化遗址,获誉“东方人类的故乡”“中国的奥杜威峡谷”。

新庙庄遗址位于泥河湾盆地中部南侧的深山中,1986年发掘发现石制品、动物化石5000余件。石制品存在大量陡刃加工修理的工具,有学者认为有西方“莫斯特”技术的风格,被认为是中国北方最具西方旧石器时代中期技术特点的遗址。

据河北省文物考古研究院旧石器考古研究部主任、研究员王法岗介绍,2022年以来,河北省文物考古研究院对新庙庄遗址1号至5号地点进行发掘,目前已确认六期遗存。2024年发掘的5号地点属于第六期遗存,包含4至6三个自然层位。其中第6层的碳十四、光释光测年距今1.8万至1.5万年。

5号地点发掘揭露多层古人类石器加工的活动面,发现7万余件石制品。王法岗表示,该遗址与旧新石器过渡时期的于家沟遗址隔桑干河而望,石器技术皆为楔形细石核细石叶技术,呈现出高度一致性,应为以于家沟遗址为代表的虎头梁遗址群的石器原料来源,为探索华北旧新石器过渡时期古人类石料采集、加工、运输提供了重要资料。

王法岗说,5号地点底部揭露的古人类活动面发现一处罕见的“热处理石料”的窑炉,呈长径约1米的椭圆形,由几块砾石围绕砌成,石圈内有灰烬、红烧土等,周围散布热处理过的石制品、石料废片、残块等,推测该遗迹为通过加热来改变火山角砾岩的性质,使之能够压制剥离细石叶。

“这是在东亚地区旧石器时代首次发现此类遗迹,为研究古人类‘热处理石料’的方式提供了实物资料。”旧石器考古学家、河北省文物考古研究院研究员谢飞表示。

该遗址还发现100余件鸵鸟蛋皮类串珠装饰品,发现有磨制的串珠类装饰品、坠饰等,系中国旧石器时代遗址中发现装饰品数量最多的,对探索装饰品的制作工艺、古人类行为的复杂化与现代性等提供重要资料。