剥开层层岩石探究远古生物的秘密

采集来的古生物化石,需要在显微镜下小心谨慎地修复

刘煜每年从德国回云南一个月,挑选一些好标本带回德国去研究

将化石标本放到微型CT上扫描,可看清藏在石块里的远古动物身体构造

页岩易碎、柔软,很多化石容易损坏。挖出来的化石需要及时包裹起来

在采集点工作久了,工人能迅速分辨出普通石头和化石

(中国化石网报道)据都市时报(付静萍 图片/资渔):人类最远古的祖先是什么样子?今天的动物是如何进化出灵活自如的身体、犀利灵敏的眼睛,以及锋利尖锐的牙齿的?要回答这些问题,就要依赖古生物学家的研究。

地球上的生物从远古演化而来,在数亿年前,都有共同的祖先。古生物学家们的使命,就是从远古时期的地层中发掘出远古生物留下的痕迹,揭示生物演化的过程。这不是一个人能够完成的工作,而需要一个团队的精密合作,有时还需要联合世界各国的科学家之力,经年累月研究,才能得出一个确切答案。

研究如此困难,是因为时间实在太久太久了。想要发掘一块5亿多年前的化石中包含的信息,也许要穷尽研究者毕生的精力。

在昆明,发现史前世界

一个女工递过来一块化石,赵阳拿来一看,那是一只水母贝,是寒武纪的常见生物。他决定抛弃这块化石。

生命的奥秘,就埋藏在远古时期的地层中。

烈日下,山风阵阵袭来。在昆明海口的尖山磷矿区,赵阳身穿迷彩服、头戴草帽,正从裸露的地层中寻找远古生物的蛛丝马迹。这是一座因开矿而被纵向剖开的山地,没有植被覆盖,光秃秃的。蓝天底下,黄色的山地被挖掘机的铁爪一遍遍刮擦,袒露道道白色痕迹。远远望去,这痕迹如同一张白色的巨网,罩住了整座山。

挖掘机刮擦的痕迹之下,是一层一层泛黄色的岩石,越往深处,岩层颜色越深,向黑色过渡,两者中间夹杂着一层墨绿色。“这就是寒武纪(距今5.3亿年)时期的地层。”云南省古生物研究重点实验室的老师翟大有解释,黑色是原始石头,没有经过风化。一经风化,石头就会变成碎屑而散落。

墨绿色的岩层中保留的古生物化石最多。地壳大变动时,远古的植被被迅速掩埋,生物的遗骸也就完好地保存下来。“像这些(岩层)压缩很厉害,几厘米的厚度就可能代表几万年。”翟大有说,一层层压缩在一起的石块,一页一页,像书一样,被称为页岩。化石就埋藏在一页页之间的缝隙里。

赵阳的脚边放着一个竹背篓,他站在山坡上,每当工人采集到化石,交给他辨认,发现稀有或完整的化石,他就用报纸包起来,放进背篓,定期带回实验室。

山腰间,几个工人头戴安全帽,手里拿着斧头、锤子。男工把大块石头撬下来,女工则用平头的锤子,将石头劈成一片片。石头有自然的裂隙,一敲就裂开了,“正好一块大化石在中间。”翟大有说,他们敲的很多化石都已成碎片,完整的化石是非常罕有的。

“做这个容易,一般一周时间就能上手。”采集点有6个工人,都是来自文山的农民,他们并不懂古生物,但是劈开一片石头,看其中的纹路,他们就能分辨是不是化石。敲化石的工人中,有人做了几年,有人刚做几个月。

“这里有一块!像只蝴蝶。”一个女工递过来一块化石,赵阳拿来一看,那是一只水母贝,是寒武纪的常见生物。

“这类化石我们已经挖到很多了。”赵阳决定抛弃这块化石。他的工作,是从每天挖到的许多化石中,筛选出少见或保存完整的一部分。作为云南省古生物研究重点实验室的准研究生,赵阳已经在这片矿区待了一年。他住在海口,每天坐面包车来矿区,早晨7点半工人们抵达时,便一起开始工作。

赵阳对古生物的兴趣,源于小时候在动画片里看到的恐龙。脚边满地的化石,随便捡起一块,都有着比人类长得多的历史,这让他觉得很神奇。“这可是5亿年前的生物啊!”他说着,低头在化石上做标记,写下日期和地点,又小心地在两块化石间放上一片棉花,用报纸包起来。烈日的暴晒很容易令石头开裂,需要及时保护。

离化石开采地不远处是一座矿山,山脚下挖掘机正在作业,“轰隆”声不断传来。为了开采磷矿,山几乎被挖空。有时矿山要放炮,会提前进行清场,赵阳和工人们就远远地躲开,一躲就是半个小时。每隔两三天,就要躲炮一次。

这样的日子,从每年春天开始,直到昆明的雨季结束。研究者们的工作回归实验室,等待雨季结束后,重新开始新一轮的采集。周而复始。

在澄江,寻找生物祖先

“远看是逃难的,近看是要饭的,一问是地质勘探的。”

“很多人以为古生物是考古的,但实际上,古生物研究的是人类出现以前的事情,而考古研究的是人类出现后的事情。”云南省古生物研究重点实验室主任侯先光教授解释说,对古生物专业感兴趣的人不多,因为它是“小而偏”的学科。

1973年,侯先光入读南京大学地质系,“我们班有20多个人,毕业后很多人都没搞古生物研究”。他毕业之后,留在南京大学教了一年多书,又考了中国科学院古生物方面的硕士研究生,后来到国外读古生物学的博士,一研究就是一辈子。

“年轻的时候,一到野外就特别兴奋。”侯先光回忆起来,那时背个包,挂一个放大镜在脖颈上,带一把砸石头的榔头,早上吃碗米线,带两个馒头当午饭,再带瓶水,就上山了,一跑就是一天,天黑再回招待所。“那时候也不觉得苦,因为有个寄托,想要发现化石。”

到了野外,采集人员漫山遍野地跑,发现一块化石,就拿起高倍放大镜,鉴别有没有价值,作出“带走”还是“扔掉”的选择。有的化石很大,就看看它的细节——有没有什么构造,如果只是一个轮廓,那就扔掉;有的化石很小,直径仅几毫米,就需要仔细观察。

“远看是逃难的,近看是要饭的,一问是地质勘探的。”想起这句俏皮话,侯先光教授笑着说,在山上做野外工作,一天也见不到一个人,跟喧嚣的城市完全不同。“敲石头会有很多灰尘,累了,随地一坐。但有一种动力,就是渴望发现好化石,因为这是业务。”

侯先光回忆,在野外采集到有研究价值的化石后,就要去县城订做木箱,把木箱上下都用稻草垫着,再用包装纸、棉花把标本仔细包起来,装进木箱并钉牢,在箱子上写上邮寄单位、采集地点、日期,然后租辆马车或汽车运到县城,把木箱送到火车站托运,或者送邮局寄回学校,然后,再对化石进行分类整理。

十多年前,侯先光的野外工作转移到海口。自从澄江化石群受到保护后,实验室的化石采集工作就一直在海口、呈贡、晋宁等地进行。

翟大有说,其实,昆明很多地方都有化石。所谓“化石点”,是指哪个地方的化石更多、年代更久、保存更完整。

目前世界上所发现的最古老、保存最好的一个多门类动物化石群,非澄江生物化石群莫属。历经5亿多年的沧桑巨变,这些地球上最原始生物依然在石头上保持着完整的构造,千姿百态。

侯先光教授是澄江生物化石群的发现者。1984年7月的一天,在澄江县帽天山,他手持一把榔头在做野外工作,到了下午,他发现了一块在生物进化史上具有重要标志性意义的古化石标本——纳罗虫化石。后来,又搜集到几块有重要科学意义的化石,标志着澄江生物化石群被人发现。这被称为“20世纪最惊人的发现之一”。此后,侯先光等中国古生物学家在这里先后发现1万多块古生物化石标本。

“能研究澄江化石是很幸运的。”侯先光说,“在澄江生物化石群中也发现了鱼化石。鱼是当时最高等的生物,它有肌肉、背鳍、腹鳍、口,有一对眼,代表了后来所有高等动物的祖先,也是我们人类的祖先。”

借助仪器,一窥远古生物

上亿年过去,化石里保存的信息会不断丢失,需要借助研究者的仪器和修理手段,才能解读。

远古生物如何演变成今天的生物?神秘莫测的古生物专业要解决的就是这个问题,这也让许多古生物学家终其一生探寻答案。

答案,就藏在化石里。“人类有文字记录以来的历史不足一万年,古生物的时代动辄就是几千万年前,几亿年前,今天靠什么了解那个时代?靠的就是化石了。”侯先光说。

上亿年的时间实在久远,化石里保存的信息也会不断丢失。侯先光解释,有的化石在地质活动中被挤烂、压扁了,有的仅仅1/10露在外面,其他都藏在地层下面,难以判断。此时就要把它带回实验室,在显微镜下,用钢针把化石上覆盖的围岩修去,才能一窥化石全貌。

赵阳之前修过一块化石,花了一周时间,整天坐在工作台前,盯着显微镜。这很枯燥,赵阳却觉得有希望,“如果能发现一根触须、一只眼睛,那就太了不起了!”

光凭肉眼,除了一些研究透彻的生物,赵阳并不能分辨挖到的史前生物,只有回到实验室,在显微镜下才能看出来。如果判断是个新物种,那么,发现者可以为这个物种命名。“就像我们给小孩取名,想取什么名就取什么名。”但科研人员也不任性,一般以发现地、动物特征来命名。

“我们研究三叶虫的一条腿,通过分析十几块标本画图,才完整复原。”侯先光说,没有哪块标本可以完整表述“三叶虫的一条腿”,因为每一块标本都被压扁了,而且被压的方向、角度不一样,需要研究人员对多个标本进行综合研究,才能把破碎的动物构造完整复原。

侯先光介绍,研究澄江化石30多年来,已发现了200多种史前动物。但这些动物中,科研人员能认识到一半构造特点的,还不到10%。要把数亿年前的动物通过化石栩栩如生地复原出来,很难。“很遗憾,100%研究清楚的动物,至今一个都没有。一种远古动物能了解到50%-60%,我们就很高兴了。”

远古生物死亡后,血肉很快消散,只有骨头、牙齿、外壳之类的坚硬部分留存下来,要重现远古生物的完整构造,并不容易。但是,与老一辈古生物学家不同,新一代的古生物学家开始借助现代科技的力量。

运用扫描电镜、荧光显微镜、微型CT等手段重现远古生物,这是刘煜的研究重心。2006年,他在德国读完博士,留在慕尼黑大学任副教授,研究神经生物学。直到近几年,才逐渐将现代生物技术与澄江化石研究结合起来。每年,刘煜会从德国回云南一个月,挑选一些好标本带到德国去,进行进一步研究。

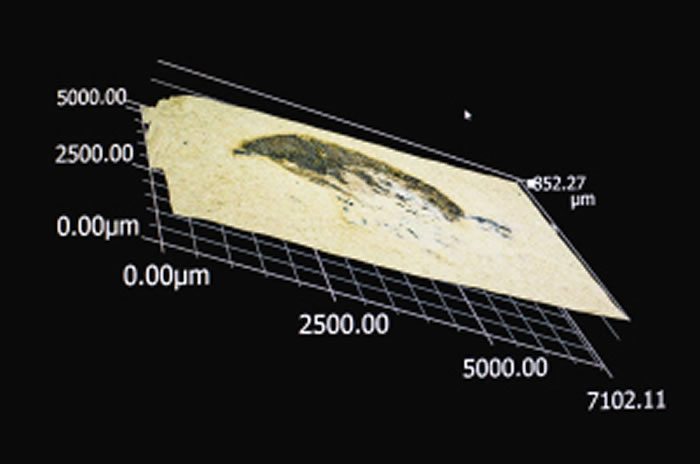

传统的研究方法,只能从化石裸露的部分提取信息,“我们看不到化石里面的东西。”刘煜说,运用微型CT则不一样。将标本放到微型CT上,X光穿透化石之后,进行360°扫描,就可窥见藏在石块里的远古动物构造。

化石中,暗藏惊人玄机

“我们不仅颠倒了它的上下,还颠倒了它的左右。”

研究人员采集回来的标本,统一收藏在云南大学的古生物标本室里。明亮的黄色灯光下,它们被标上日期、发现地点,分列放在木橱柜的格子里。经过30多年的积累,标本室里已收藏有几万块古生物化石标本。

“当我看到展柜里的化石标本时,数量超乎我的想象。”大二那年,就读于云南大学生物系的马晓娅第一次来到标本室,她没有想到,5亿年前的化石标本能够保存得那么精美。

侯先光教授给了她两篇关于报道中国古生物学家的文章,并详细介绍了澄江动物群。经过认真考虑,马晓娅决定来到当时新成立的“澄江动物群研究中心”(后来的云南省古生物研究重点实验室),跟随侯先光教授做课题研究。老师给了她一抽屉的标本,“你就去看这些标本,然后开始学习写论文吧。”那是一个已经报道过的叶足动物,但是原始的报道有误,需要她去修标本,观察、描述、绘图,重新修正对这个物种的认识。

老师还给过她几篇文献,都是英文的。“我记得,那几篇文献大概读了一个月时间,不断查字典,才完全看懂。”马晓娅一头扎进去,大三时写完了论文,大四时文章发表在国际古生物学期刊上。正是在这一时期,她完成了古生物研究的启蒙,并深入了解了叶足动物。

叶足动物,是一类带腿的蠕形动物,虽然早已灭绝,但它们对理解节肢动物的起源和演化有着重要的进化意义。其中,最著名的叶足动物是“怪诞虫”。这个名字的词源是“离奇的白日梦”,最早发现于加拿大。由于最初的化石保存得并不好,当英国古生物学家莫瑞斯1977年看到它身体上规则分布的两排刺时,把它们误当成了用来走路的腿,而把本来用来走路的腿误认为是装饰品。他认为样子如此奇特的生物“只有做梦才能梦到”,所以命名为怪诞虫。

但是,对于科学家来说,搞清楚“怪诞虫”真实结构的过程,真的像一场噩梦。

“两排刺是腿,它走路像踩高跷一样,就很奇怪嘛。”侯先光教授通过修理澄江发现的更完整的怪诞虫化石标本,认为莫瑞斯所说的“长腿”实际上是长在它背上的刺;莫瑞斯说的“触手”,其实是它的肉足。“我们不仅颠倒了它的上下,还颠倒了它的左右。”

同是一种动物,由于化石保存下来的部分不一样,不同的研究人员复原出来,结论可能也不一样。“但没关系,研究还在继续,最后总能得出相对一致的结论。”

寻找珍稀化石,寻找同道中人

古生物的魅力,来源于未知的精彩。像寻找化石一样,研究者们也在寻找未来的接班人。

中国古生物学家的研究成果,有时候会受到来自外界的质疑。

2011年,在英国获得博士学位的马晓娅着手进行由英国一家基金会支持的博士后课题——“寻找寒武纪节肢动物当中的神经构造”。由于生物死亡后软组织会迅速腐烂,所以化石记录中能够保存完整神经构造的情况非常稀少,几乎找不到标本。

“要怎么才能在科学上有所突破?你必须去寻找一些看不见的东西,去探索前人没有探索过的领域,去把一些看似不可能的事情变成可能,像寻宝一样。”2011年底,马晓娅着急起来,因为项目只有3年时间,一年时间快过去了,她还没有找到保存了远古生物神经构造的研究标本。

不过,幸运的是,2012年,她发现了此前由侯先光与国外古生物科学家联合发表的一篇论文,是关于抚仙湖虫的。作者在标本的未知构造上,标注了“brain(脑)?”

这个标注,给了她很重要的一个线索。她想方设法找到这块标本,并邀请美国著名无脊椎神经动物学专家合作,很快联合在国际顶尖期刊《Nature》(自然)杂志上发表了文章,称发现了最古老的脑部化石。但文章在网站上线半个小时后,马晓娅就收到了一封美国同行的邮件,质疑“你确定那是脑吗?”美国同行说,他们做过动物腐烂实验,认为神经构造会迅速腐烂消解,是绝不可能在化石中保存下来的。

“化解质疑最好的方法,就是大量地提供更多、更新、更好的证据。”后来,马晓娅陆续从实验室中找到10块保存有“脑”的抚仙湖虫标本,并通过研究充分证实了抚仙湖虫脑部构造的存在及其重要进化意义。由此,马晓娅也开创了一个新的学术研究领域——“神经古生物学”。

随着大量的文章发表,质疑的声音越来越小。甚至一部分质疑者转变为追随者、探寻者。马晓娅认为,这就是古生物研究的影响力。

古生物的魅力,更来源于未知的精彩。2007年,刘煜研究澄江动物化石群中的节肢动物成虫。2014年,研究同一个物种的8毫米幼虫。2015年,又找到了这个物种的2毫米幼虫,并于今年5月通过研究证实,这是迄今为止全球最古老的幼虫化石。这一切都超出了刘煜的预期,在2007年时,他从未想过可以对同一个物种进行如此深入的研究。

刘煜和马晓娅,都是侯先光教授较早培养的一批学生。“我们慢慢成长起来了,现在的任务是,下一批研究人员怎么培养。”刘煜说,古生物研究是“大海捞针”式的研究,几十年可能才会遇到一块好标本。需要一支阶梯式的研究队伍,才能保证研究深入下去。

像寻找化石一样,研究者们也在茫茫的人海中,寻找未来的接班人。