泥河湾遗址群已遭受严重破坏

泥河湾遗址群

作为“东方人类故乡”的泥河湾遗址群虽已享誉全世界,但也面临众多问题。新华社报道称,“泥河湾遗址群因发掘面积有限、资金短缺、人才匮乏、无统一管理机构等原因,研究、保护和开发效果有限。”

泥河湾遗址群迄今共发现命名遗址150多处,其中距今百万年以上的遗址40处。可多年暴露在外风吹日晒,加上这些地方土丘沟壑纵横,植物稀少。泥河湾遗址群已遭受严重破坏,千疮百孔,摇摇欲坠。

“有时候在巡视时,能看见一些遗址被人挖动过。”阳原县文保所所长成胜泉对记者说。

在阳原县干了30多年的文保工作,成胜泉见证了泥河湾遗址群的发展,“至今还没有完全搞清楚泥河湾遗址群的脉络关系。”

资金和人才成了制约泥河湾遗址群发掘的重要因素。阳原县是河北省的一个贫困县,在上世纪80年代,成胜泉所在的文保所成立时,县里拨付了5000元,“这也是这些年县里给文保所唯一的拨款。”由于缺乏资金,泥河湾遗址群长期暴露在荒山野岭,对发掘十分不利。

作为县级文保所,这些年,能够进行考古发掘的仅成胜泉一人。

1998年,于家沟遗址发现了夹沙黄色陶片,这本是新石器的代表性文物,却出现在了旧石器晚期地层中,这对于新旧文化过渡的具体时期和农业起源时间的测定具有重要意义。

“发现了一块陶器的‘底儿’扣在泥土里,那时兴奋极了。”成胜泉说。由于现场专业人员只有三位,只能安排一位人员留守,他和河北省文物研究所的另外一位专家去向上级部门汇报。在没有手机的年代,他们“步行了八里地到邮电局打电话”。

有学者作过统计,全国研究旧石器古人类的专家只有60人左右。第三次文物普查时,旧石器时期的文物一个也没增加,其中一个很重要的原因是,县里几乎没人搞这些研究,宝贝放在面前,大家也不知道。

前些年,成胜泉曾计划带几个学生,可这个计划很快就落空了,“本来就是县级单位,又是研究不怎么出彩的旧石器,没人愿意来。有的学生来了干了几天,受不了苦又走了。”

作为长年在泥河湾工作的基层专家,成胜泉每年要接待大量国内外知名的专家学者。即便如此,他还常常被“借”到其他省市参加旧石器考古工作。

面对现在的状况,今年已56岁的成胜泉十分担忧,“再过几年我就退休了,谁来接手‘泥河湾’呢?”

人类起源认识 从这里改变

作为泥河湾遗址群发掘的亲历者,30多年来,成胜泉参与过泥河湾遗址群中众多遗址的发掘,“进入文保所的第一件事就是到泥河湾去挖土。从挖土到鉴定化石的年代,我干过所有的活儿。”正因为如此,成胜泉也成了阳原县唯一的基层专家。

在他的眼里,泥河湾就像一座等待挖掘的宝藏,几乎每一处沟壑里都藏着价值连城的化石,而他既是这些宝藏的开发者也是守护者。

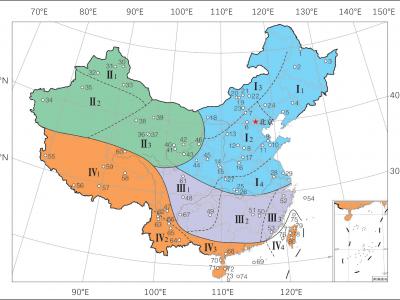

对于泥河湾遗址群,成胜泉如数家珍:泥河湾不是单一的遗址,而是由数十处旧石器时代遗址构成的遗址群,涵盖了旧石器时代早、中、晚期。这些遗址包括了距今200万年前左右的马圈沟遗址、170多万年前的黑土沟遗址、136万年前的小长梁遗址、100万年前的东谷坨遗址、10万年前的侯家窑、1万年前的虎头梁遗址。

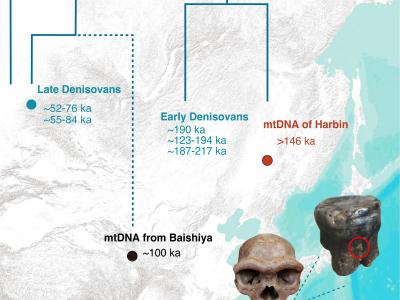

“可以说,泥河湾记录了早期东方人类文化与技术演变的众多环节,这是世界上许多遗址所不具备的,对于古人类学家和旧石器的考古者来说,这是最好的研究基地之一。”成胜泉说,截至目前,国际公认的泥河湾的人类活动遗址可以追溯至170万年以前,有些学者认为甚至可以追溯到200万年以前。那个年代也正是人类起源的重要阶段。

“马圈沟遗址的遗存很好地佐证了这一点。”成胜泉说,2001年发掘时,泥河湾马圈沟遗址第三文化层的探方内散落着以象的骨骼为主,同时有石制品、动物遗骨的遗物密集分布区域。骨骼分布集中而无序,在它们之间,散落着石核、石片、刮削器等工具。另三件用来制造“餐具”的石锤散落在外围。尤为引人注意的是,在多数动物的遗骨上都有十分清晰的被古人类砍砸和刮削的痕迹,其中一件燧石刮削器恰巧置于一条肋骨上。这也是成胜泉和71岁的原中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员卫奇判断这里曾有古人活动的重要依据。

在此之前,距今136万年的泥河湾小长梁遗址曾因出土过加工技术精细、进步的“细小石器”,引发了我国著名古人类学家贾兰坡院士的大胆推断:“泥河湾地层才是最早的人类的脚踏地。”而马圈沟遗址发掘后,将人类在东北亚存在的事实推演至200万年前左右。当前学界还有学者认为,泥河湾还可以发现更早的人类遗迹。

“这已经证明了这个时期人的存在,找到猿人化石也只是时间问题。”原中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员卫奇说,没有在泥河湾发现猿人化石,这是目前最大的遗憾。但他仍对此充满信心:“北京人‘头盖骨’的发现是20世纪中国对世界考古界的一大贡献。同样,泥河湾人的发现将是本世纪中国对世界考古界的一大贡献。”

早期发掘化石 存放在天津

“泥河湾遗址与天津很有渊源,天津自然博物馆保存着早期发掘的化石。”卫奇说,20世纪初,在天津居住的法国人桑志华为筹备北疆博物院(天津自然博物馆前身)对泥河湾进行的考察,对泥河湾遗址群起到了重要作用。

1924年,桑志华从天津出发到达泥河湾,第一次对泥河湾进行考察,“到泥河湾村以东八九百米的白草沟勘察,从水流中捞出几件石化很好的长骨化石,化石上有灰色的沙砾,推测标本不是来自沟口的阶地堆积,而是来自沟内高处较老的地层。”经过大量的文献资料研究,卫奇发现桑志华对泥河湾遗址群早期的发掘给后人留下了丰富的史料。

之后,桑志华曾多次到泥河湾盆地进行调查,不仅在下沙沟和泥河湾附近进行了发掘,还到桑干河支流壶流河两岸进行了大范围普查,在泥河湾盆地发现了大量的哺乳动物化石,“在天津自然博物馆保存着桑志华发现的众多化石,如三门马、双叉四不像鹿等,极具科学研究价值。”

“对于泥河湾盆地的哺乳动物化石,几乎所有重要的发现都出自泥河湾和下沙沟附近的泥河湾层‘中间的沙和黏土’层位,在下沙沟约合2.5亩范围内总共发掘了大约25个化石点。多数化石点不是含椎实螺的绿色沙层,就是最为常见的红色沙质黏土层,其中有的骨化石堆积呈透镜体状包裹在结核中。很显然,桑志华在泥河湾盆地发现的哺乳动物化石,有少量来自泥河湾和下沙沟以外地域,甚至有的很可能出自较晚时期的堆积。”卫奇说,桑志华是泥河湾动物群的发现者。曾有学者分析,如果没有桑志华坚持不懈的努力,外界对桑干河的泥河湾动物群则仍然一无所知。

“如果桑志华继续往下挖,可能会发现人类活动的痕迹,说不定他就成了首位发现人类起源地的人,可惜他错过了。”卫奇惋惜地说。

退休老专家 自建观察站

“我的观察站今后也需要有人接手啊。”在泥河湾遗址群做了一辈子研究的卫奇对记者说,“虽然退休了,但我希望回报泥河湾。”

1972年起,卫奇便致力于泥河湾遗址的研究,是早期从事泥河湾旧石器时代考古较有影响的专家之一。2001年开始,为了便于在泥河湾遗址进行实地调查研究,卫奇决定每年夏天到东谷坨村居住,从事泥河湾考古研究。十几年来,卫奇先后发表相关研究性论文10多篇,其关于泥河湾旧石器时代考古的研究新成果和新观点在学术界均十分独特。

退休后,卫奇自筹资金在东谷坨村建立了泥河湾猿人观察站,一方面作为野外科学考察营地,为寻找泥河湾猿人化石提供方便;另一方面作为开发经济实验基地,对泥河湾研究转化为知识经济进行尝试。

在卫奇的办公室里,大大小小的石器摆满书桌。每一块粗糙的原始石器,都配有一张特制的履历卡片,记载着编号、类型、层位、位置、大小、重量等。他认为,遗址是不可再生的资源,这样精细的记录,能还原每一件标本原始埋藏的情况。

这几年,卫奇将主要精力放在整理2000-2001年发掘到的3000多件化石和石器上,每一件都要做详细观测记录,尽可能将有关信息传递给他人和后人,以便进一步研究。

现在,阳原县为泥河湾遗址群的保护开发做了不少努力,《泥河湾遗址群保护总体规划(纲要)》已获国家文物局正式批复,被纳入国家大遗址保护项目库,这对“泥河湾”无疑是件好事。

新报 刘超群