科学家在一只14000年前的狼崽体内的最后一餐中发现了长毛犀

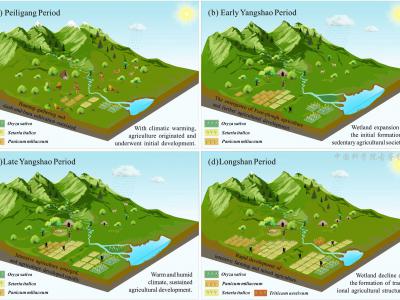

披毛犀曾经在地球上广泛游荡。图片来源:Shutterstock

(化石网cnfossil.com)据今日科学新闻:早在有文字记载之前,人类就与一种如此引人注目、以至于值得被艺术铭记的生物共享了他们的世界。在洞穴墙壁上,雕刻于骨头、鹿角、象牙和木材上,这尊形象反复出现:披毛犀,科学上称为Coelodonta antiquitatis。对与它共处的人们来说,这种动物并非抽象概念。它在欧洲和亚洲的开阔土地上是活生生的存在,高大身影穿梭于寒冷的草原上。

披毛犀在草原和苔原上生活了数千年,忍受了冰雪、风和稀缺,而人类则慢慢在同样的土地上扩散。如今它已消失,常被视为气候变化和人类压力的悲剧牺牲品。很长一段时间,科学家们都认为他们已经理解了它最后一章的展开。但一块隐藏在狼胃中数千年的组织碎片,开始讲述另一个故事。

为冰封世界而建

这只披毛犀不仅体型庞大。那是巨大的。它在大约五十万年前的更新世中期进化,体重可达三吨,堪比现存最大的犀牛物种,包括非洲的白犀牛和印度的独角犀牛。

它身体的每一部分都诉说着在严酷气候中生存的标志。皮肤下覆盖着厚厚的脂肪层,抵御无情的寒冷。覆盖在这层厚实温暖的羊毛上,耳朵和尾巴保持小巧,经过进化精心塑造以减少热量流失。显著的肩部隆起储存脂肪,使动物能够忍受食物匮乏的时期。

然后是号角。像大多数犀牛物种一样,披毛犀也有两只。极少数情况下,前角的长度甚至可达惊人的1.6米。化石角上的划痕和擦伤让生物学家认为这些动物利用前角扫除积雪,露出下面的草和灌木。这可不是一群奄奄一息的生物。它是环境的主人。

一个寒冷与草丛的广阔王国

在巅峰时期,披毛犀的活动范围极为辽阔。从西部的伊比利亚半岛到东部的东北部西伯利亚,只要寒冷条件和草原重叠,它都能繁衍生息。只要气候保持寒冷且开阔栖息地保持,物种似乎就安全无虞。

但世界并未一成不变。随着气温升高,支撑这头披毛犀的猛犸草原开始消失。草原逐渐被灌木取代,灌木最终被森林取代。适宜栖息地逐年缩减。与此同时,人类偶尔猎杀这些动物,给已经承受压力的种群增加了压力。

大约在14,000年前,这种披毛犀已经消失。普遍观点认为其灭绝过程缓慢而痛苦,长期衰落伴随着数量减少和基因衰弱。这个假设似乎很合理。在许多物种中,长期的种群衰退会在DNA中留下明显痕迹。

基因中灭绝通常的样子

当种群在长期内减少时,遗传多样性往往会被侵蚀。繁殖个体减少,近缘动物更可能交配。随着世代的流逝,近亲繁殖增加,这一过程的遗传信号在基因组中积累。

由于人们认为这种披毛犀数量是逐渐减少的,科学家们预计生活在末期,大约1.5万年前的个体,会表现出明显的近亲繁殖迹象。人们普遍认为,这些动物将是它们前物种的遗传影子,出生在小型、孤立的群体中,几乎没有多样性。

这种期待构成了数十年来对这只披毛犀灭亡的思考。然后出现了狼。

狼崽的最后一餐

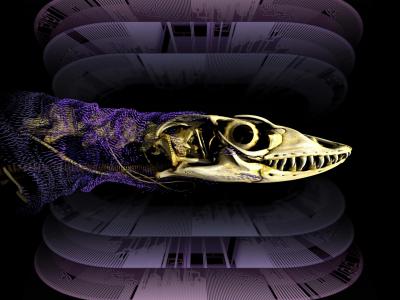

在西伯利亚东北部图马特村附近的冰冻地面上,研究人员发现了一只冰河时代狼的遗骸,该遗骸被永久冻土保护。科学家们检查尸体时,发现了惊人的发现。狼的胃里有一小块保存下来的组织。

那块碎片后来被证实属于一头披毛犀。

狼还是幼崽,捕食者和猎物大约在14400年前灭绝,距离披毛犀彻底消失仅几个世纪。一只健康的成年犀牛体型远远超过狼杀死的范围,这表明这顿食物要么是捡来的,要么是幼崽的。无论情况如何,这张纸巾都提供了非凡的机会。

在索尔维格·古德约恩斯多蒂尔的带领下,研究团队仔细提取并测序了这个不太可能的来源的DNA。这是一项技术挑战,但奖励是一只生活在物种末期的披毛犀基因组。

一个拒绝讲述悲伤故事的基因组

当研究人员分析犀牛的DNA时,他们预期会看到熟悉的灭绝预警信号。相反,他们发现了令人惊讶的东西。这只动物并非近亲繁殖。

它的基因组显示出一种与其微小、濒临衰败种群的观念不符的遗传多样性。为了理解其含义,团队采用了一种称为成对顺序马尔可夫聚合建模(PSMC)的统计方法。

该方法比较每个人携带的两条DNA链,一条分别来自父母。通过观察这些菌株的不同程度,科学家可以估算父母的亲缘关系有多近,进而推断繁殖种群的规模。差异更大表明父母来自更大、更多样化的人群。

狼胃犀牛基因组与已发表的两组较早的披毛犀基因组进行了比较。他们共同描绘了一个连贯的画面。虽然披毛犀数量已从巅峰下降,但它们仍足够大,能够比科学家预期的晚得多维持遗传多样性。

重新思考披毛犀的最后时光

这些发现挑战了关于披毛犀消失原因的长期假设。是的,随着气候变暖,它的分布范围有所缩小。是的,其数字下降了。但从基因上讲,它可能并没有变成科学家们想象中那种贫瘠的遗物。

灭绝可能更多是由环境快速变化和栖息地丧失驱动,而非缓慢的近亲繁殖崩溃。这只披毛犀似乎一直保持着基因组多样性直到生命的尽头。

这并不意味着物种安全。失去栖息地并面对人类猎人依然会是毁灭性的。但这确实意味着基因弱点可能并未发挥作用。

为何这项研究重要

这项研究有两个重要原因。首先,它展示了从最意想不到的地方提取的DNA,甚至是早已死亡的捕食者的胃内容物,能够揭示数千年前发生的事件。过去并非沉默。有时它只是把证据藏在不舒服的地方。

其次,它敦促科学家重新思考他们如何解读已灭绝物种的遗传数据。如果像披毛犀这样的大型动物在数量减少和分布范围缩小的情况下仍能保持遗传多样性,那么用于推断种群崩溃的模型可能需要进一步完善。早已灭绝的物种可能并不总是遵循我们预期的遗传规则。

这只披毛犀的故事现在显得更加复杂和人性化。它不一定是一个注定走向灭绝的注定阴影,而是一个比任何人想象的都坚持得更久的坚韧巨人。理解韧性加深了我们对灭绝本身的理解,提醒我们物种的终结并不总是写在基因中。