泥河湾盆地鹿角梁发现早更新世动物化石和旧石器

(化石网cnfossil.com)据中科院地质地球所:一、泥河湾的由来及其概念

泥河湾,原本是河北省阳原县桑干河畔一个普普通通小山庄的村名,因其附近第四纪早更新世地层古生物的发现而驰名世界[1][2],其报道最早出现在1924年[3][4]。

巴尔博(G.B.Babour)建名的“泥河湾层”(Nihowan beds)[4],并非属于地层学上规范的层,它开始被视为上新世三趾马红土与晚更新世黄土之间的一套河湖相沉积,大致与欧洲的维拉弗朗(Villafranchen)的地层相当[1][2]。最新研究表明,“泥河湾层”包括了新近纪中新统直至第四纪晚更新世末期的连续堆积[5],它的下限和上限时间跨度超过了维拉弗朗阶,孙建中和赵景波提议阳原群替代“泥河湾层”[6]是很值得重视的科学创举。

泥河湾,作为专业术语词条已经载入《人类演化与史前大百科全书》(Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory)。泥河湾在第四纪研究中其概念是明确的,它指的是:华北地区早更新世(258.8-78.1万年前)的河湖相沉积层及其所蕴藏的各种地质事件,包括古环境和古生物以及古人类与旧石器等,层型剖面建立在河北省阳原县泥河湾村附近。这一套地层称之为第四系下更新统泥河湾组,其形成的时间称作第四纪早更新世泥河湾期,其中发现的化石动物组合称之为早更新世泥河湾动物群,其出土的旧石器订名为泥河湾文化(Nihewanian Culture),未来发现的泥河湾猿人则应该是“泥河湾人”或东方人(Homo orientalis)。

二、中国的一二百万年看泥河湾

泥河湾盆地最初是作为桑干河盆地中的盆地提出来的[1],实际上,按照地理学上盆地的概念界定,它们属于同一个盆地,即一个事物两个名称[7]。

泥河湾盆地在上个世纪20年代的科学开拓时期,德日进(P.Teilhard de Chardin)曾经渴望找到最后的三趾马经常喝泥河湾的湖水时中国存在人类的直接证据,并指出“桑干河的《基底》更新世” “归属于这个关键时期,即我们不知道是否人类已经生活过,但我们知道人类可能存在”[2],他在1926年野外考察时从下沙沟附近采集到1件具有破损痕迹的石块(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所标本编号:P7612),法国著名史前学家布日耶(A. H.Breuil)宣布是具有粗糙手斧特征的结晶岩块[8],但德日进却认为不好排除非人工作用的因素,希望由今后的发现得以证实[9]。他在《中国地质学会志》公布泥河湾动物群发现的同时另外撰文论说:“桑干河层因其急流或湖相而非搜寻炉灶甚至石器的适宜场所” [10], 也许这是导致泥河湾科学考察有过一段长期停顿的原因,如果在1959年“东非人”报道之前,泥河湾盆地发现现在发现的任何一处早更新世旧石器遗址,人类的起源地的视线就会落在泥河湾,然而,这一个黄金机遇擦肩而过,令人不能不感到遗憾。1963年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所太原工作站王择义在泥河湾盆地西南隅朔州峙峪发现旧石器,拉开了盆地旧石器时代研究的帷幕。1972年盖培在泥河湾上沙嘴发现了早更新世旧石器,实现了将近半个世纪泥河湾盆地发现早更新世人类遗迹的梦想,同时,继山西西侯度早更新世旧石器遗址的发现,再一次扣响了中国百万年历史的大门[5]。

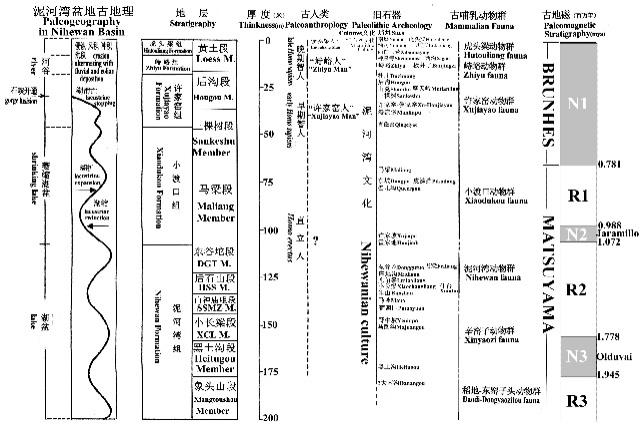

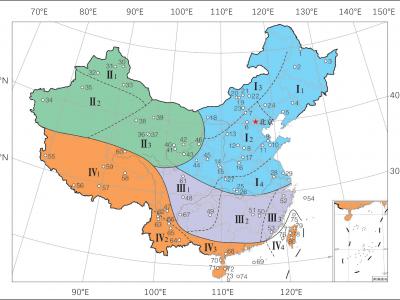

目前,泥河湾盆地发现的早点更新旧石器遗址至少有50处,全世界一二百万年的旧石器遗址就数泥河湾盆地最多,因此可以说,中国的一二百万年看泥河湾。西方人也评价“泥河湾盆地是真正的东方之‘奥杜威峡谷’”和“泥河湾盆地是奥杜威峡谷在东方的卓绝典范”,泥河湾盆地与奥杜威峡谷确实存在十分相似的地质演化过程(图1)[11],然而,泥河湾盆地发现的旧石器遗址比奥杜威峡谷要多得多,唯一美中不足之处只是尚未发现猿人化石,但它的发现,毫无悬念,终究一定会到来。

图1 泥河湾盆地与奥杜威峡谷相似的古地理演化模式

据报道,当前最早的旧石器发现在非洲肯尼亚洛麦克维3(Lomekwi 3),距今大约330万年,最早的人类化石也是发现在肯尼亚,是距今大约600万年的图根原初人(千禧种)(乍得700万年前的托麦人有争议)。在中国,发现最早的人类化石是云南“元谋人”,距今大约170 万年,而最早的旧石器报道是山西芮城西侯度遗址,距今大约243万年。在泥河湾盆地,发现最早的黑土沟旧石器遗址尚未超过松山(Matsuyama)反极性期奥杜威(Olduvai)正极性亚时下限,至多为194.5万年。显而易见,泥河湾发现的人类活动遗迹远比非洲晚得很多,在中国也不是最早的,因此,“人类祖源泥河湾”和“泥河湾-东方人类故乡”仅仅是美好的愿望[12],作为古人类学的奋斗目标乃需加大投入努力探索,泥河湾盆地的地下深处确实存在有关更为古老的地层。

三、鹿角梁化石地点简况

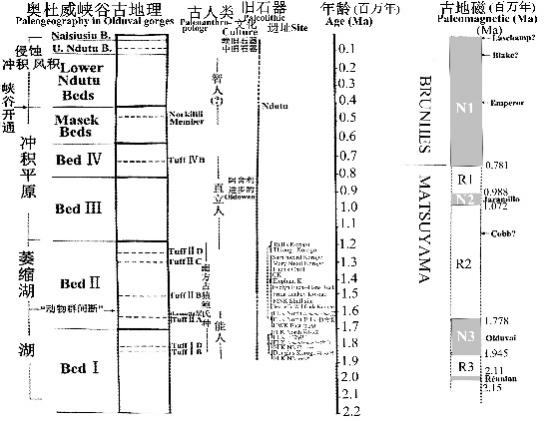

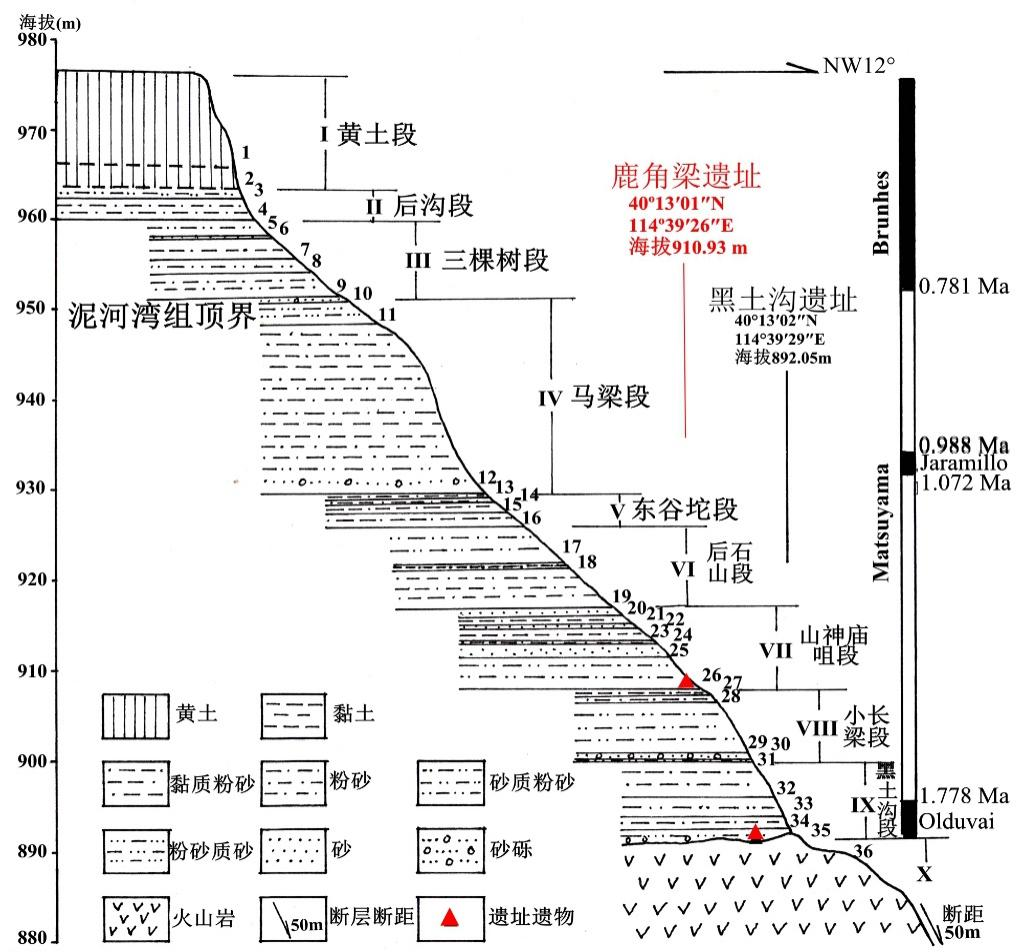

鹿角梁化石地点分布在泥河湾盆地东北端河北省阳原县大田洼乡官厅村西侧的鹿角梁(第四纪河湖相松散沉积被后期流水侵蚀形成的一条山梁),其地理坐标为40º13′01″N,114º39′26″E,堆积层位于海拔高约910.9-911.6m,出露于岑家湾台地(Cheng-chia-wan Platform)的泥河湾陡坎(Nihowan Cliff)[1]上(图2,图3),处于原始地面之下66.4 m深的湖滨相具有水平层理的浅灰色粘质粉砂和棕色粉砂层中[13]。根据磁性地层学资料判断,其年龄接近150万年[14]。

图2 岑家湾台地泥河湾陡坎上的鹿角梁遗址与其他遗址的分布位置

图3 鹿角梁遗址地层剖面

鹿角梁地点的显著特点是,化石非常非常多,但也非常非常破碎(图4)。在布局10m2的开方范围内清理了含化石的堆积大约2m2,收集到大量的骨化石,但只有极少数可以鉴别其种类及其部位。这样的化石埋藏情况,在泥河湾盆地过去从未见到过。根据化石块的分布状况及其形态特征判断,这里的骨牙化石,埋藏的时候就已经处于完全石化状态。

图4 鹿角梁遗址化石堆积分布状态

鹿角梁化石地点,在2023年的地质勘探过程中,经过特别的技术保护措施,获得草原猛犸象(Mammuthus trogontherii)臼齿11枚和裴氏板齿犀(Elasmotherium peii)牙齿8枚,还有石制品34件,并收集砾石46件。

四、鹿角梁化石地点发现的科学意义

1.泥河湾盆地是草原猛犸象的故乡

鹿角梁化石地点出土的草原猛犸象臼齿数量多,其中包括1枚完整的右上第三臼齿。在泥河湾盆地,不论是化石地点还是旧石器遗址,出现这么多的草原猛犸象臼齿相当可观。

在泥河湾盆地,早更新世泥河湾动物群真象科化石较为常见,目前发现的物种有草原猛犸象和纳玛古菱齿象,并且都有相当完整的头骨化石出现,它们均为目前发现的最早化石记录,所以,我们有理由说,泥河湾盆地不仅可能是纳玛古菱齿象的发祥地,而且也可能是草原猛犸象的故乡。

2.泥河湾盆地是裴氏板齿犀化石之家

裴氏板齿犀是早更新世生活在华北地区的一个稀有物种,发现的化石仅有零星牙齿,目前发现总共20多枚。

过去在泥河湾盆地的其他地点已经发现过11枚。裴氏板齿犀化石发现地点分布在山西晋南和泥河湾盆地及其周边,包括泥河湾盆地的河北阳原下沙沟(?)和山神庙咀与黑土沟、山西平陆和芮城西侯度以及天镇辛窑子以及还有一个不明产地。鹿角梁化石地点2023年一次小规模探坑勘察就发现8枚牙齿,与过去发现的加起来就有19枚,显然,泥河湾盆地是裴氏板齿犀当前的化石主要产地,可谓裴氏板齿犀化石之家。无疑,泥河湾盆地也是研究裴氏板齿犀演化及其生态环境不可忽视的重要场所。

3.关于泥河湾文化

鹿角梁化石地点出土了石制品,虽然数量不算多,但依据旧石器的惯常研究已经表明这里是一处人类活动的遗址,尽管遗址遭受过后期湖水的浸泡以及地层错动与侵蚀作用的影响。鹿角梁遗址的发现,为泥河湾盆地早更新世旧石器遗址序列链条找到一个缺环,对于充实泥河湾古文化剖面和提高泥河湾的科学含金量具有积极的助推作用。

鹿角梁出土的石制品,不管它们是就地制作品还是被采集品,其性质应该属于泥河湾文化(Nihewanian Culture)。Nihewanian是中国目前唯一的正式规范命名的旧石器文化。它在1997年提出,2017年正式订名,2018年做了概念界定,其特征:(1)修理品以小型和接近小型的中型为主;(2)修理品以宽薄型为主;(3)修理品原型多为石片,且向背面修理的占绝对优势;(4)修理品不定型。制作不讲究形式;(5)剥片多向,打面多选择突出部位。(6)有的伴随类似细石器的石叶及其相关的石核;(7)时间上纵贯旧石器时代直至细石器出现;(8)主要分布在东亚地区[15]。

4.泥河湾猿人是最早采集化石的人

旧石器遗址,根据遗物组合判断有不同的类型,包括大本营遗址、狩猎遗址、肢解动物遗址、采集石料遗址等,实际上,古人类活动遗址大多数可能是综合性质的。

鹿角梁地点的化石,研究认为属于古人类的采集品,也就是说,在大约150万年前,鹿角梁活动的泥河湾猿人曾经采集过动物化石,这一推断引起《南华早报》的关注,已经作了科学新闻报道[16]。不过,很遗憾,鉴于化石埋藏布局杂乱无章,除了3个大小不等的包含化石载体的堆积外,看不到化石有任何有规律的摆布现象,所以无法猜测搬运来的这些化石是究竟做什么游戏的。

角梁化石地点也出土了34件石制品和46件砾石,从其埋藏环境观察,它们的堆积绝非自然营力所能为,非人为带入不可,其中的石制品也有可能是被带入的。在大量的骨化石碎块中,只发现1件骨片带有刻痕,但观察分析很可能是骨片在化石状态下的划痕,还发现1件骨片上带有擦痕,可能是践踏造成的,与切痕和咬痕完全不同。由于发掘面积较小而收集的石制品有限,石制品的组合面貌仅仅是管窥之见。

事实上,鹿角梁位于黑土沟左侧(西侧),现在的黑土沟在远古“大同湖”存在时期也是湖滨的流水线,在鹿角梁NE70º相距80 m深15 m处就是黑土沟上文化层。黑土沟上文化层厚1.75 m,由砾石层组成,其中含大量骨牙化石,也有石制品,其年龄略比黑土沟遗址稍晚,大约接近190万年[17]。

由此推测,在泥河湾盆地,大约150万年前,现在鹿角梁位于“大同湖”湖滨,它的东侧就是现今黑土沟的前身,15 m深的沟谷底部出露黑土沟上文层,大量骨牙化石袒露,引起鹿角梁活动的猿人尤其是儿童猿人的好奇,将它们搬到位于高处的鹿角梁地点游戏玩弄,毕竟骨牙化石作为玩具比石块有独到之处。石制品是不是一并被直接采集来的,没有证据,不好断论,但发现的砾石肯定是与化石一同采集来的。发现的砾石其长、宽和厚分别为7.7-81.9 mm、5.8-66.7mm和3.8-30.2 mm,它们只有人搬运来的一种可能,而且小石子也不可能是制作石制品的备料,它应该是幼儿喜欢采集的物品,因为,笔者出生在山区农村农耕社会,幼年时期可玩的东西只有小石子,每天的作业就是在河滩里捡拾心仪的砾石,晚上睡觉前我母亲的首要操作程序就是把我口袋里的砾石收走。

5.旧石器研究的科学性

科学是有序编排的知识。科学具有证伪性,科学精神就是找问题挑毛病,所以科学研究就是填补空白和修正错误。鹿角梁的石制品分明按照形式逻辑划分准则进行了有序的分类阐述,因此,鹿角梁地点的发现不仅是填补空白,而且研究报告的研究思想方法也无不是一个鲜明的看点,这是笔者多年执著提倡的石制品处理逻辑化、系统化和简单化举措的贯彻,实则就是意在牵引旧石器研究走向科学,尽管旧石器时代的探索远比无厘头案件侦破难度大,合理的解释也未必一定是事实。

旧石器文化的传承,必然是从儿童时期开始启蒙的,因此,旧石器遗址的石制品中会有不少是儿童的模仿制品或年轻妈妈抚育孩子寓教于乐的作品,尤其是在生活的大本营。这是将今论古最简单的逻辑思维判断,但在旧石器时代研究中却很少论及。不过,儿童和年轻妈妈“生产”的石制品,如何鉴别?实在是一个无法破解的难题。也许修理漂亮的精制品是年轻妈妈的艺术创造力的表现?也许砸击法是儿童剥片的专利“生产”技术?

1928年傅斯年奉蔡元培令建立历史语言研究所时,发了一个宏愿,要把“历史语言学建设得和生物学地质学等同样”。诚然,从事旧石器研究注入理科思维是很有必要的。目前的旧石器研究中流行的石制品分类,同一划分层面采用双重标准或多重标准明显有悖于逻辑划分准则。这一问题得以解决之前,旧石器研究难以算得上科学。未来进入机器人智能化处理旧石器材料,没有逻辑化的程序编辑,机器人将是缩手无策的,可能会引起“神经”错乱。

6.泥河湾猿人在哪里?

泥河湾盆地从1972年以来,发现猿人活动的遗迹层出不穷数量可观,但半个多世纪过去了,猿人化石却始终没有露面。究竟是发掘的面积不够没有找到?还是猿人已经有了埋葬习俗把遗体运出遗址范围的外面?据报道,南美洲亚马逊河的卷尾猴有埋葬习性,但是泥河湾盆地许家窑-侯家窑遗址就出土了相当多的早期智人“许家窑人”遗骸。令人梦寐以求的泥河湾猿人在哪里?这是泥河湾盆地研究的一个很大未解的谜团。

泥河湾盆地发现的化石地点和旧石器遗址,只有鹿角梁和黑土沟上文化层两个地点能见化石大量出露,而且石制品也有暴露,这是否预示猿人化石出现的大概率?不能不予以密切关注。

如果说桑志华、巴尔博和德日进是泥河湾盆地科学开拓第一个里程碑的建立者,那么中国科学院古脊椎动物与古人类所王择义和盖培分别拉开了旧石器时代帷幕和叩开100万年历史的大门,便是泥河湾盆地第二和第三个里程碑的建树者。第四个里程碑则应该是发现猿人化石或找到200万年的旧石器。鹿角梁化石地点及其以西下伏地层极大可能存在Olduvai正极性亚时下面的地层,寻找200万年的旧石器是有地层根据的,有关方面的调查很值得给予倾注。

参考文献:

[1] Babour G B, LicentI É, Teilhard de Chardin P. Geological study of the deposits of the Sangkanho basin[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1926, 5(3-4): 263-279.

[2] Teilhard de Chardin P, Piveteau J. Les mammifères de Nihowan (Chine)[J]. Annales de Palèontoloqie, 1930, 19: 1-134.

[3] Licent É. Terrace survey of Sanggan River (Les terrasses du Sang Kan Ho)[M]. Ho Kien Fou: Imprimeie de la Mission du Tcheuly S E, 1924, 1-14.

[4] Babour G B. Note on the late Cenozoic deposits of the Sangkan Ho. In: Preliminary observation in Kalgan area[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1924, 3(2): 167-168.

[5] 袁宝印,夏正楷,牛平山. 泥河湾裂谷与古人类[M]. 北京: 地质出版社, 2011, 1-257.

[6] 孙建中, 赵景波. 黄土高原第四纪[M]. 北京: 科学出版社, 1991, 1-242.

[7] 卫奇. 泥河湾盆地考证[J]. 文物春秋, 2016, (2): 3-11.

[8] Breuil H. L’état actuel de nos connaissances sur les industries paléolithiques de Choukoutien[J]. L’Anthropoloqie, 1935, 45: 745-746.

[9] Teilhard de Chardin P. Les récents progrès de la Préhistoire en Chine[J]. L’Anthropoloqie, 1935, 45: 736.

[10] Teilhard de Chardin P. How and where to search the oldest man in China[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1926, 5(3-4): 201-206.

[11] 卫奇. 泥河湾盆地考古地址框架[C]. 童永生, 张银运, 吴文裕等编. 演化的证实-纪念杨钟健教授百年诞辰论文集. 北京: 海洋出版社. 1997, 193-208.

[12] 卫奇. 泥河湾的概念[C]. 李凯清,焦洋. 走近泥河湾文集. (未刊稿)

[13] 李凯清, 焦洋, 武志军等. 泥河湾盆地鹿角梁发现早更新世动物化石和旧石器[J]. 第四纪研究, 2024, 44(2): 432-442.

[14] 卫奇, 裴树文, 贾真秀等. 泥河湾盆地黑土沟遗址[J]. 人类学学报, 2025, 35(1): 43-62.

[15] 卫奇. 黑土沟遗址-东亚早期人类活动的新证据[J]. 化石, 2018, (4): 62-71.

[16] Bela V. Evidence points to creativity in early humans [N]. South China Morning Post, 2024, February 6, A7.

[17] 卫奇, 裴树文, 贾真秀等. 黑土沟“上文化层”再观察[C]. 董为. 第十六届中国古脊椎动物学学术年会论文集. 北京: 海洋出版社, 169-180.

作者简介

李凯清(河北泥河湾国家级自然保护区管理中心主任):副研究员,泥河湾盆地第四纪地层古生物研究与自然遗迹保护管理。

卫 奇(原中国科学院古脊椎动物与古人类研究所人类研究室):退休研究员(中国在世资历最老的旧石器研究的研究员,中国大陆继裴文中和林圣龙之后第三位获得旧石器研究副博士研究生毕业文凭的研究员),在泥河湾盆地从事第四纪地层古生物与旧石器研究52年。

基金项目

2023年度国家级自然保护区中央财政补助资金项目(批准号:NHW2023-01资助)。

论文信息

本研究刊登在《第四纪研究》2024年第44卷第2期:

李凯清,焦洋,武志军,李勃垚,侯文玉,贺伟,卫奇. 2024. 泥河湾盆地鹿角梁发现早更新世动物化石和旧石器. 第四纪研究,44(2): 432-442.