云南元谋盆地犬科粪化石及古生态研究新进展

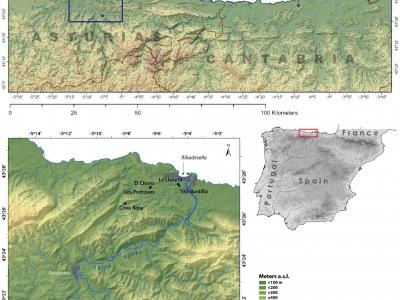

图1. 38件Cuocopros yuanmouensis igen. et. isp. nov.粪化石材料 (保罗·拉米 供图)

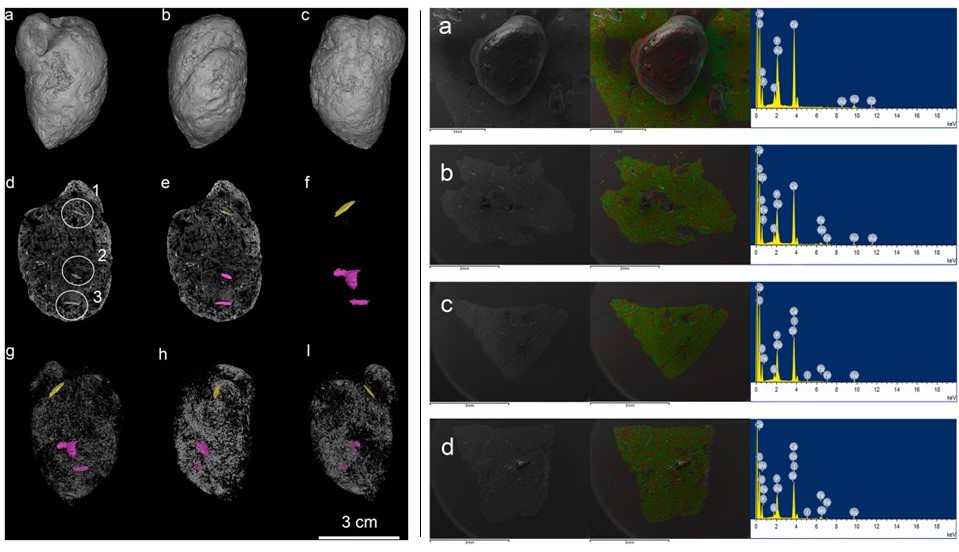

图2. 左图,Cuocopros yuanmouensis igen. et. isp. nov.粪化石2015-LCZN-T1-135.5.6的CT扫描图像,黄色为未知骨骼碎片,紫色可能为小型哺乳动物肩胛骨碎片;右图,Cuocopros yuanmouensis igen. et. isp. nov.扫描电镜图像(SEM)以及X射线能谱分析(EDS),扫描电镜图像中绿色部分对应了表中(Ca)的钙元素。(保罗·拉米 供图)

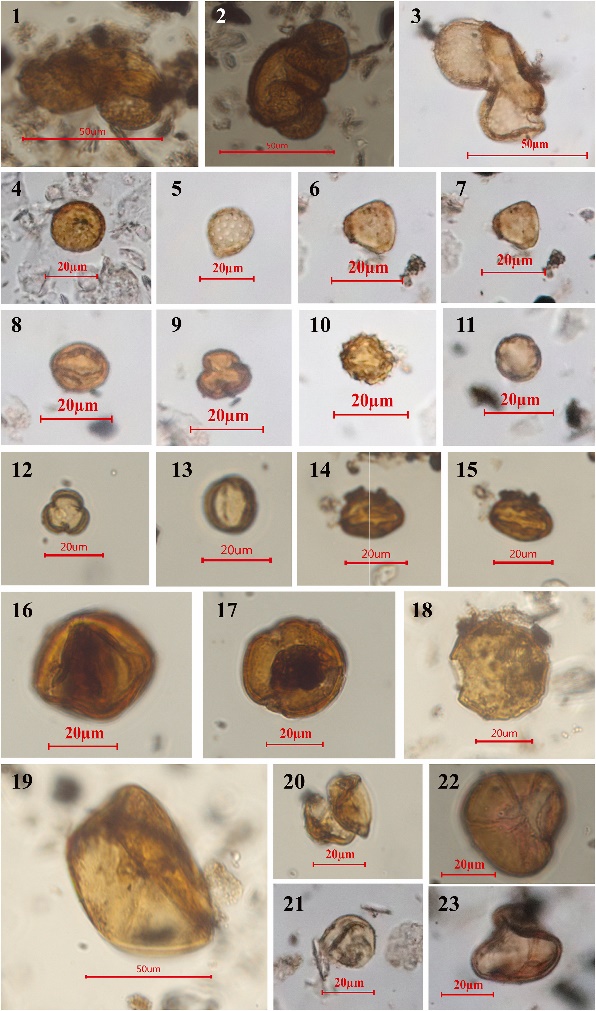

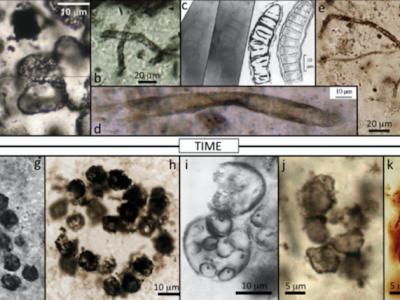

图3. 粪化石围岩提取到的孢粉化石(王建 供图)

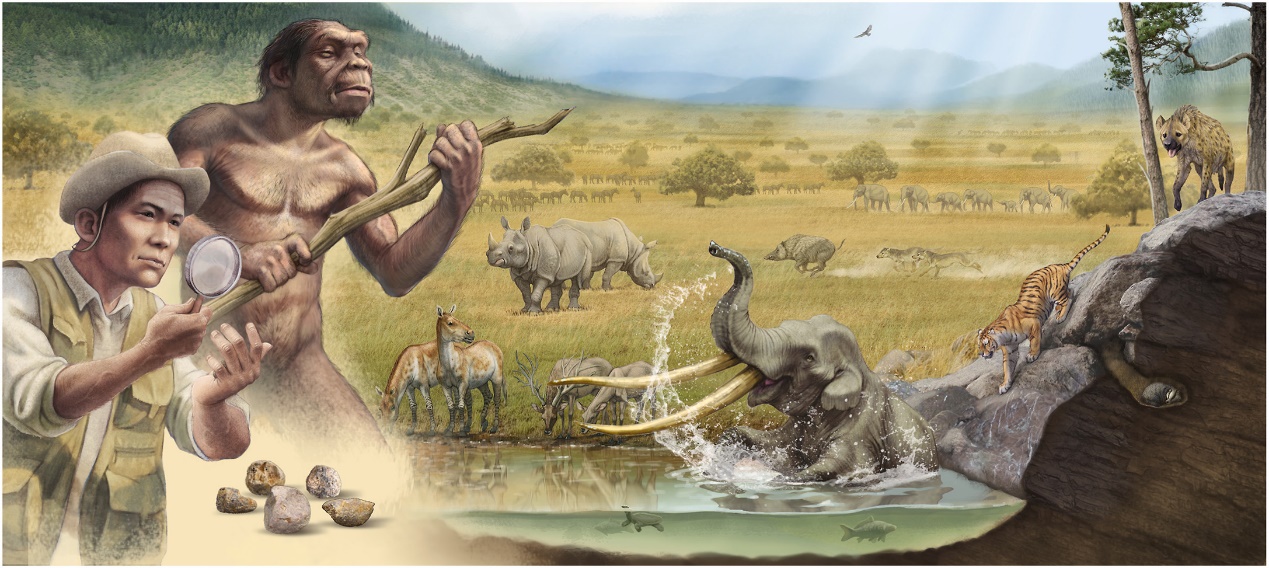

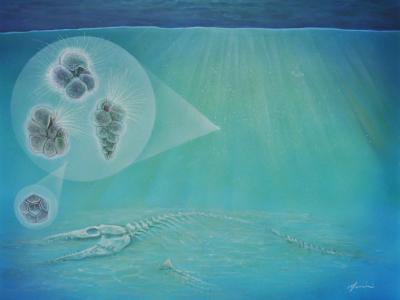

图4. 元谋组古生态系统重建图,此复原图名为“谁吃了谁?” (任文煜 绘制)

(化石网cnfossil.com)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所保罗·拉米博士联合云南大学生命科学学院毕顺东团队和云南省楚雄彝族自治州博物馆等单位的研究人员,在《细胞》(Cell)旗下期刊Heliyon上发表了题为“First record of well-preserved canid coprolites from Eurasia: New insights into the unique ecological niche of Yuanmou Basin”的文章。该文章对元谋盆地38件保存较好的粪化石进行描述和对比分析,建立了一犬科新遗迹属种Cuocopros yuanmouensis igen. et. isp. nov.。通过孢粉学和岩石地层学等多学科分析,准确重建了元谋盆地早更新世时期关键气候背景,并通过对产出化石地层的共生生态学研究,提出了犬科、鬣狗科、古人类(元谋人)和其他动植物类群共存的新见解,揭示了该地区多样的古生态系统和复杂的食物链关系。

粪化石,即粪便化石(图1),是一种遗迹化石,可以提供包括进食习惯与饮食结构,消化道结构,捕食者与被捕食者之间的生态关系等在内的大量信息。同时,粪化石包含一定的动物行为学信息,且内含植物结构的粪化石可以帮助古环境的重建。对粪化石进行多学科研究是古生物学研究中重要的一部分。更新世食肉类粪化石,主要是鬣狗科和犬科粪化石。其中,鬣狗科粪化石在非洲、欧洲和亚洲地区数量丰富,而犬科粪化石分布广泛,但研究不足。

大型犬科动物是中国更新世动物群的代表性类群,对古生态重建有重要意义,但目前亚欧大陆更新世食肉类粪化石大多被归为鬣狗科,而无犬科动物粪化石起源的记录。本次的38件粪化石材料(图1)采自云南省元谋盆地元谋组第三段,时代上略早于元谋人(采自元谋盆地元谋组第四段)。该研究对粪化石材料进行了CT扫描和SEM-EDS分析(Scanning Electron Microscopy,扫描电子显微镜;Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy,X射线能谱),结果显示粪便具有高钙质特征(图2),粪便内容物有骨骼碎片(图2),推断粪便生产者具有食肉/骨的饮食结构,结合粪化石形态测量与对比,由粪便大小进一步推测了生产者体型,认为粪便生产者可能为同地层的一种犬科动物元谋拟豺(Sinocuon yuanmouensis),并命名了一新遗迹属种 Cuocopros yuanmouensis igen. et. isp. nov.。

此外,研究团队还对粪化石材料进行了形态学与埋藏学分析。粪化石无明显形变,内部存在新鲜粪便在炎热环境下蒸发水分形成的同心圆状裂缝;而表面有疑似无脊椎动物(如双壳类动物或节肢动物)运动所产生的孔洞,可能是由于水充填了粪便内部的多形态微小气孔,使粪便质量变大沉入水底。推测粪化石为原地埋藏,且化石层位地点为该类群的“短期厕所”,38件粪化石可能是该类群在特定时期特定区域短期排泄产生。“厕所”可能位于旱季的古河岸附近,在旱季聚集,雨季消失。

孢粉分析(图3)显示早更新世时期亚热带常绿阔叶林和耐旱草本灌木在区域内的共存,表明这一时期气候相对温暖,水汽蒸发量较高,植被景观较为多样。与区域其他孢粉记录,共同支持元谋盆地的植被气候可能正处于向干热河谷类型过渡的重要阶段。在这种古生态环境下,大、小型哺乳动物共存且存在迁徙行为;植食性动物和食肉类动物在生态系统中占据不同的生态位,形成了复杂的食物链。研究人员推断这一时期的气候条件对哺乳动物的演化和迁徙模式产生了重大影响,并对其后元谋人的出现起到关键性作用。同时,该研究为探讨早更新世动植物群与早期人类(元谋人)在同一生态环境下的相互关系提供了重要依据(图4)。

本项研究促进了人们对早更新世古生态环境的了解,并为学界深入认识早更新世时期元谋盆地复杂的生态系统提供了宝贵的资料。

中国科学院古脊椎所Arya Farjand博士(现为云南大学生命科学学院博士后)、云南省楚雄彝族自治州博物馆付丽娅以及古脊椎所保罗·拉米为论文的共同第一作者。保罗·拉米同时为论文唯一通讯作者。文章其他作者包括古脊椎所王建博士(现为中国科学院大学博士后)和何凯泽博士(现为土耳其爱琴海大学博士后)。该研究获得了国家自然科学基金外国学者研究基金、北京市自然科学基金外籍学者项目、中国博士后基金、云南省科学技术奖、云南大学双一流学科等项目资助。