山东莱阳“白垩纪公园”识骨寻龙

几位古生物地质学大咖(左起为汪筱林、向龙、汪瑞杰、蒋顺兴、周红娇、张嘉良、李阳、裘锐)在莱阳团旺化石点。

金岗口恐龙峡谷景观。

(化石网报道)据新华每日电讯(李牧鸣):在距今约7000万年前的白垩纪时期,胶东半岛所在的古大陆位置分布有大量的河流和湖泊,形成“莱阳盆地”,温热湿润,为生物的生存和繁衍创造了有利条件。虽岩层交替见证数度轮回,在白垩纪末期的物种大灭绝前,依然繁盛千万年。

我们智人出现至今仅短短二十几万年,不管未来走向如何,对跨越亿年又近在咫尺的恐龙化石,不由得心存敬意……

暑假已然结束,该收心的收心,该回味与探究的也无需压抑,也许一点点好奇心与一点点渴望,就像爱丽丝碰到的白兔,能带你进入一个新的奇境。比如,一众古生物爱好者被暑期档电影《侏罗纪世界2》撩拨起来的热情。与恐龙真实地邂逅,有时不仅仅是梦想。

记者日前随中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员汪筱林老师一行,在山东莱阳打开了时空之门。短短几日,重温百年挖掘史,手捧亿年恐龙骨,恍如倒转沧海桑田,重返“白垩纪世界”。

汪筱林老师主要从事翼龙、恐龙、恐龙蛋及地层学、沉积学、古环境学、古地理学和中生代化石生物群等方面的研究。野外工作二十多年,硕果累累,论文尺高,此行除了继续莱阳化石的考察、挖掘、保护和修复任务,还要兼顾几批夏令营的孩子。

莱阳行程中,被我们几个记者称为古生物地质学“天团”的,除了“带头大哥”汪老师,麾下诸将——蒋顺兴(副研究员,翼龙研究)、张嘉良(博士后,鸭嘴龙类恐龙研究)、裘锐(博士研究生,兽脚类恐龙研究)、李阳(博士研究生,化石埋藏学研究),向龙(化石修复专家)、周红娇(化石修复专家)、汪瑞杰(化石修复专家),个个都是业内翘楚。7月底,这个阵容豪华的“天团”刚刚结束在新疆哈密带领北京市青少年科技俱乐部进行的“一带一路”古生物和地貌研究活动。科学家们科研、科普两手抓,让人除了钦佩,更觉暖心。

霸气外露的电影名和地层命名的玄机

8月13日,我们的火车意外地延误了近3个小时,到莱阳已经是下午。汪老师团队早已先行几日,给莱阳少年科学院的孩子们做了4场科普讲座,这也是“山东科学大讲堂”的分会场报告。

一见面,忍不住提出“假行家”常见问题:《侏罗纪》系列电影里的恐龙是不是有点不靠谱?汪老师客观地说,排除基因改良的设计,其实问题在于电影片名中“侏罗纪”的说法,为了在一部片子里集纳诸多明星恐龙,必然会闹出“关公战秦琼”的误会。

细数从《侏罗纪公园》三部曲开始的“主角”:大家耳熟能详的霸王龙,生存年代——白垩纪晚期;迅猛龙(伶盗龙),生存年代——白垩纪;三角龙,生存年代——白垩纪晚期;腕龙,生存年代——侏罗纪晚期……

这些如神一般存在过的物种——恐龙,最早出现在2亿3千万年前的三叠纪,跨越侏罗纪,灭亡于约6千5百万年前的白垩纪末期,属于地质年代划分上的中生代。恐龙大家族在侏罗纪与白垩纪成为占绝对优势的陆生脊椎动物。侏罗纪以地层发现地——瑞士、法国交界的侏罗山(Jura Mountain)命名;白垩纪因欧洲西部该年代的地层主要为白垩(做粉笔的原料)沉积而得名。

提出以古生物定地层年代的,是19世纪初的英国地质学家威廉·史密斯(William Smith)。史密斯当学徒的时候是搞大地测量的,18世纪末学成之后,正赶上英国开采煤矿的热潮,运煤需要开凿运河。此后有6年,他就负责一个运河工程的测量和监工。新挖的河道两侧是绝佳的露头(岩石和矿体露出地面的部分),通过这些露头剖面的观察,史密斯找到了识别它们的特殊标志——化石。不管岩性如何变化,动物化石在岩石露头上出现的顺序是不变的。以化石为指南,史密斯在1815年出版了一张英格兰和威尔士的地质图。一年后,他发表了《用生物化石鉴定地层》的论文,地层学作为一门学科正式诞生了。

无论英文还是中文,“山名”听上去确实显得比“粉笔”霸气多了,难怪斯皮尔伯格情有独钟。事实上,白垩纪的恐龙明星不光在电影里被乱点“鸳鸯谱”数年,在中华大地上,百年来同样名声显赫又身世曲折。

瑞典人命名的中国恐龙

莱阳市位于山东省东部,胶东半岛中部,官网上的大名直接是“梨乡莱阳”,相信知道莱阳这个小小县级市的多数人,也是直接将其和梨画等号的。

2010年,莱阳被授予“中国恐龙之乡”的称号。殊不知,虽然靠恐龙“卖座”没几年,但早在近百年前,中国第一块恐龙化石就在这里重见天日,并无奈漂洋过海、流落他乡。

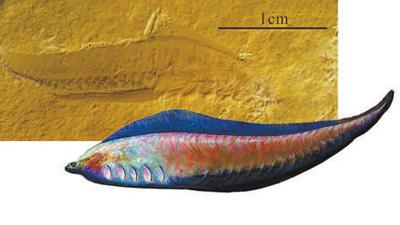

“我们考察发现,这个地方有一系列的恐龙峡谷,正因为这些平原峡谷群,露出了地层的断面,才能从岩层里找到化石。早年是地质学家谭锡畴在野外考察时发现的,从1923年到1930年前后,有一批地质学家在这里进行考察,可惜发现的恐龙化石后来都遗失了。”汪老师不无遗憾地介绍,1923年发现的最早一批恐龙化石辗转到了瑞典的乌普萨拉大学,古生物学家维曼进行了研究,将其归于鸭嘴龙类,命名为中国谭氏龙(Tanius sinensis Wiman,1929)。

1892年底出生在河北省吴桥县的谭锡畴,是上世纪初中国地质学十八罗汉之一。“十八罗汉”指1916年从北洋政府农商部地质研究所毕业的18个人,他们推动了包括北京人头盖骨发掘等重要科考工作。

1919年,谭锡畴随农商部聘请的矿业顾问、瑞典学者J.G.安特生去山东做矿产调查。1922年底,他们又一次去山东,调查蒙阴、新泰、莱芜一带中生代及新生代地层,发现并采集了大量保存完好的恐龙、鱼类、昆虫、叶肢介和植物化石。

1923年,谭锡畴发表《山东蒙阴、莱芜等县的古生代以后的地层》一文,纠正了早年德、美地质学家的错误,为中国白垩纪地层的研究,奠定了基础。

莱阳找到的“青岛龙”

如果说这段往事是“恐龙之乡”白垩纪地层迸出的第一朵火花,近30年后,中国古脊椎动物学的开拓者和奠基人杨钟健院士就是在此点燃火把的人。

在北京的中国古动物馆恐龙池里,进门第一件就是杨老当年在莱阳发现的棘鼻青岛龙。

记者一行人放下行李,迫不及待直接驱车随着汪老师团队,奔赴位于金岗口村的发掘现场。在汪筱林老师的推动和指导下,此地已于2011年申报成为山东莱阳白垩纪国家地质公园,并于2016年建成开园,承担了科普和科研等多重功能。

车还在大路上,远远就能看见上窄下宽、红灰相间的地质公园标志性雕塑。汪老师让大家猜为什么是这个造型,还是同行的夏令营小朋友脑洞大开,“像棘鼻青岛龙的冠!”果然,这个雕塑就叫“龙之角”。

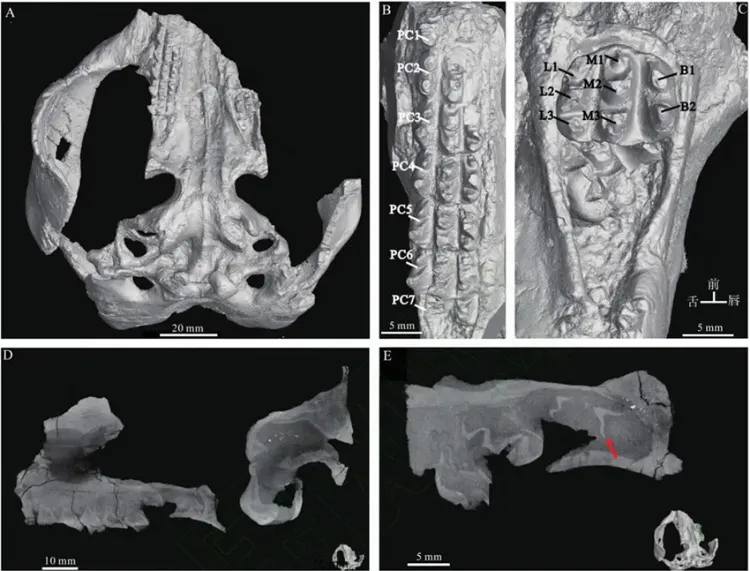

棘鼻青岛龙是我国发现的最著名的有顶饰的鸭嘴龙化石,也是新中国第一具恐龙化石骨架。1950年山东大学地矿系的师生在此实习,发现了恐龙骨骼和蛋化石,为此做了打前战的工作。1951年中科院古脊椎所的杨钟健开始带领刘东生、王存义以及还在山东大学的周明镇在莱阳进行考察、发掘和研究工作,并于1958年正式命名为棘鼻青岛龙。

这里还有一个小小的谜团,为什么在莱阳发现的恐龙,用“青岛”命名?

杨钟健的弟子、中科院古脊椎所董枝明教授解释说,“当时杨老发掘大本营就在青岛,3个多月的发掘过程中,经常奔波于青岛与莱阳之间,他的一些研究工作是在青岛做的,展览也放在了青岛”,而且当时山东大学所在地也是青岛,杨钟健念周明镇博士(后调任中科院古脊椎所,曾任所长和北京自然博物馆馆长)等人首发之功,诸多因素使其将“莱阳龙”命名为“青岛龙”。

“有一段很有趣的渊源,我后来考的就是周明镇先生的博士,很可惜,我考上以后他就去世了。我之前曾任长春地质学院博物馆副馆长,1950年山大师生在莱阳发现的恐龙和恐龙蛋最早是由周先生研究的,这批标本就收藏在这个大学博物馆中,因为长地院是由山大等几个学校的地质系合并组建的。”汪老师补充介绍。

虽然与大师失之交臂,但中国几代古生物学先驱的深远影响,让汪筱林60年后重返恐龙谷,并一手打造了中国的“白垩纪公园”。

“迷失的白垩纪世界”就在脚下

2008年以来,汪筱林研究员率领的中科院古脊椎所莱阳科考队对这一地区进行考察,重新确认了当年青岛龙化石发现地点。

记者看到的“棘鼻青岛龙化石遗址”,以简易彩钢棚遮盖,俗称1号点(遗址馆)。踏着杨钟健的脚步,汪筱林团队2010年还在这个点挖出了罕见的水龟蛋。可现在,坑道底部布满积水,红色岩层为主的剖面已经长了很多杂草。汪老师忧心忡忡地指着几处介绍说,由于当地四季气候冷、热、干、湿变化明显,加上保护措施还不完善,暴露出来的化石风化严重,有些挖到了也只能先原地掩盖。

1号点周边,是成片的玉米地,而就在这片平静的玉米地下,一个个白垩纪的“生命”,既想重见天日,又怕粉身碎骨。

我们随着汪老师沿1号点旁边的栈道,七拐八拐下到地层断面里。很奇怪刚才在大路上完全看不到这些深沟。汪老师介绍,这看着平平的田野,其实下面是几十条微型峡谷。以金岗口村为核心向北到莱阳市郊,发现了三个峡谷群。金岗口峡谷群呈放射状绕了村子一周。刚才从莱阳市区过来的路上,还有两个峡谷群,中间都有大量的恐龙和恐龙蛋化石。

为什么会有这些峡谷裂缝呢?一般峡谷都在高山之间,由于造山运动强烈的挤压,使地壳部分抬升,隆起的高山中间形成峡谷。莱阳的平原峡谷是很少见的,这个地方的地层稳定,但都是发育细小的裂缝,所以外行也很难发现。地质学上有个词叫“逢沟必断”,只要有沟、有河的地方肯定有断层,水流都是顺着比较弱的面往下走,岩石也由此往下侵蚀。经年累月,峡谷逐渐形成,地质剖面就这样清晰地暴露出来了。

像切开的奶油蛋糕一样,红色地层里夹着灰白色的地层。颜色的变化反映了古气候的变化:红色地层富含三价铁离子,是氧化环境下的产物,代表炎热干旱气候;灰绿色是二价铁离子的颜色,是还原环境产物,代表温暖潮湿的气候。

和附近的一个小水库隔空呼应,在距今约7000万年前的白垩纪时期,胶东半岛所在的古大陆位置也分布有大量的河流和湖泊,形成“莱阳盆地”,温热湿润,为生物的生存和繁衍创造了有利条件。虽岩层交替见证数度轮回,在白垩纪末期的物种大灭绝前,依然繁盛千万年。我们智人出现至今仅短短二十几万年,不管未来走向如何,对跨越亿年又近在咫尺的恐龙化石,不由得心存敬意。

恐龙蛋找妈妈是个难题

时值8月中,还在三伏天,多数峡谷斜坡的倾角差不多都超过45度甚至接近60度,还有的地段几乎直上直下,需要借助临时架设的绳梯才能翻越。坡顶和谷底都长满了浑身是刺的酸枣,一行众人的衣服又是汗又是土又是倒挂的小刺。在红色岩层表面不停翻看找化石的手,时不时抹一把脸上的汗,一不留神,都像挂了彩。

每抠出一个疑似的化石,大家都手脚并用地爬上爬下,追着汪老师和他的助手们鉴定。在站不住脚的松滑斜坡上,我们这群穿着蹩脚鞋子“打酱油”的,只好像滑沙一样顺坡溜下去,沿峡谷底走。而面对谷底的刺酸枣丛,这些博导、博士们构成的古生物地质学“天团”,用身体为记者和夏令营的孩子们做刹车和护栏……

我们当天走的峡谷,最多的是恐龙蛋化石。“恐龙蛋怎么认呢?最重要的是薄薄的蛋壳,上面有的有纹理,断面厚薄规则。恐龙蛋现在一般从宏观和微观两个角度研究,宏观上包括蛋窝的形态、每个蛋的形状、大小,蛋壳的厚度,表面有没有纹饰等。微观上要看蛋的显微结构,有树枝、网型、蜂窝等结构类型。莱阳的恐龙蛋种类很多,至少有五六个科十多个属种。”

既然莱阳的恐龙也多,蛋也多,到底哪种恐龙产哪种蛋能知道吗?汪老师说,“现在确定恐龙和蛋对应关系很困难,只能做一些大致的推断,比如刚才小朋友捡到的蛋皮应该是圆形蛋,同一地层发现鸭嘴龙的化石最多,那有可能就是鸭嘴龙的蛋,不过,在蛋里没发现胚胎,只能算猜测,不好确定。”

大家捡到的恐龙蛋碎皮,也就手指甲盖大小甚至更小。记者好奇地问汪老师:“为什么我们在博物馆看到的恐龙蛋都是石头一样一颗颗、一窝窝的,现在捡到的都是碎皮?”

“其实,野外发现的恐龙蛋多数是碎的。蛋的里面历经亿万年,逐渐被矿物质和泥沙充填,变成真正的石头,和蛋皮外面的岩石一样。风化以后,只有钙质的蛋皮保存下来,完整地取回一枚甚至一窝蛋,需要在地下发现,难度相当大。在博物馆看到的每一件完整的标本都是科学家在野外辛苦发掘和实验室日复一日地修复后,才能完美展示的。”汪老师指着记者说,“你脚下就曾挖出一窝完整的恐龙蛋,明天可以去博物馆看看。”

博物馆里识骨寻踪

第二天一早,从市区的住处,再次奔赴白垩纪国家地质公园。远远看到“龙之角”,就知道快到了。一进园区,左手边即是规模宏大的地质公园博物馆,这里本应是参观第一站,只因我们前一天火车晚点,反而不走寻常路,先行体验了“恐龙峡谷探险”。

2017年6月,汪筱林老师在莱阳纪念杨钟健院士诞辰120周年的活动中,被莱阳市政府聘为地质公园首席科学家和古生物博物馆名誉馆长,今天我们在“汪馆长”带领下,继续不走寻常路,直奔实验站。

作为古生物爱好者,第一次面对堆了一地的巨大“皮劳克”,记者和夏令营的孩子一样兴奋不已。“皮劳克”,简单地说,就是在野外为化石打的石膏包装,以便带回实验室慢慢修复研究。

关于“皮劳克”,来自俄语英译,应该是“馅饼”的意思,其含义不言自明。还有个有意思的往事:某个古生物科考队,在一个荒山野岭每天带回小旅店几包“皮劳克”,轮廓形状长长短短,圆圆鼓鼓。小旅店服务员可能看多了侦探片,警惕性比较高,想象力也丰富,悄悄报了警。当然,最后科考队员一亮工作证件,加以说明,大家笑成一团。

不过裘锐在当晚的讲座中真是如此形容他的专业:搞古生物的就像破案,先要像捕快一样跑现场,然后像仵作一样对化石进行“验尸”,最后像县令,对一个生物的演化进行“终审判决”。

此刻,实验站里,小汪老师(汪瑞杰)用手锯打开一个“皮劳克”,周红娇老师示范,带着大家学习修复。打开前,先指导夏令营的孩子在笔记本上认真地抄下了“皮劳克”的编号。其实,科普,和科学同样严谨,无论对大朋友,还是小朋友。

“皮劳克”里的化石,和我们之后去的2号点已经挖出一半的恐龙骨,都面临同一个问题——风化。除了像1号点一样忍痛割爱,继续埋藏;已经挖出来的,目前的加固办法只有反复涂胶,但是依然挡不住风化变色的脚步,甚至难逃“樯橹灰飞烟灭”的命运。

这个问题,目前依旧是化石修复领域亟待解决的难点,记者已经不止一次听到汪老师在不同场合向大朋友甚至青少年发出科研邀约。本文也代为呼吁,科学需要跨界以实现共赢。

可喜的是,汪老师团队通过对2号遗址馆原地暴露地表骨骼化石持续5年的科学观察,已经找到了导致化石自然风化破碎的主因,那就是冰劈作用(结冰消融)和与空气接触的氧化作用。这也为包括莱阳在内的我国一大批原地暴露化石的遗址博物馆进一步保护提供了科学依据。

科学精神比化石更珍贵

之后在北泊子、团旺几个化石点,历经暴雨暴晒,穿行于青纱帐和小溪间,爬上爬下擦汗抡锤,晚饭总拖到8点后才开始,而每顿饭前都早已饥肠辘辘了。裘锐带着天津人特有的幽默说:“别以为出野外容易减肥,因为饿得快,吃的比平时更多了。”

其实,一日三餐都能坐下来踏实吃,完全是照顾我们这个团队里的老幼妇孺。一周后,离开莱阳在北京打个尖儿又奔赴新疆的汪老师,8月22日晚10点多在朋友圈记录着,“早上八点半出发(由于时差相当于北京的六点半),晚上八点半才从戈壁往回走,现在还在路上,中午填进肚子的半张馕饼子和一个西红柿早已经不管用了”……

记者还有一个有趣的发现,相处这几天,以及在网上看到的这支古生物“豪华阵容”出镜,大家基本颠来倒去就那两件衣服。北京青年报的同行更是一见面就八卦:“汪老师,我看您昨天朋友圈发的湿透了的衬衫怎么今天又穿上了?”汪老师挠了挠后脑勺,似乎有点不好意思地说,“我晚上洗了,干得快。”

这和记者之前熟识的几位科学家的着装习惯可谓“不约而同”,四个字:简单简朴。

和科学家接触多了,似乎也深受他们的“传染”,把生活过得越来越简单,知识结构变得越来越复杂。头脑回路像挖化石一样,一点点加深。

那么,古生物学家穷极一生在做的这些到底有什么用?除了比较实在的——寻找地质矿产资源、研究气候变化规律,更高层次上,好奇心与求知欲也是科学精神的主要驱动力。裘锐说,现在的信息渠道比以前发达许多,去正规的网站上可以搜集很多你感兴趣的相关知识,希望孩子都能够找到自己的兴趣点。

知道自己喜欢什么,是一件很重要的事。

同时,如果能影响更多的人进行更多的思考,善莫大焉。

近十几年,汪筱林老师团队在辽西朝阳和北票、内蒙古宁城、甘肃酒泉、山东莱阳、新疆哈密等地持续进行发掘研究,不光有很多轰动世界的发现,更重要的是协助当地筹建了国家地质公园和博物馆。

习近平总书记说过,“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”科学家们放下身段的“亲民”姿态,很可能一句话一堂课一个讲座,就像链式反应一样,触发懵懂少年未来的无数种可能,进而让我们的国家与整个世界都变得更加美好。