中国地区现代人起源研究新进展

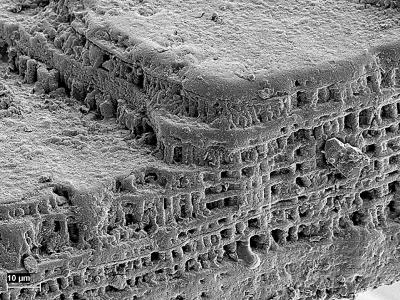

中国陕西发现的大荔人头骨化石(中国化石网配图)

(中国化石网报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(撰文:李锋):无论对于学术界,还是公众,现代人起源都是炙手可热的话题。东亚尤其是中国在上世纪初很长时间内曾扮演着人类演化研究的核心地区,众多学者前往东亚寻找人类起源的源头,一系列重要化石也随之发现,如北京周口店直立人化石。随着非洲早期人类化石的发现,早期人类起源研究的阵地逐渐转向非洲,学术界也基本达成了早期人属起源地在非洲的共识。然而,我们当今人类最近共同祖先的起源(Homo sapiens)仍在激烈的讨论中。自1987年三位西方遗传学家提出所有现代人的直接祖先都起源于非洲的“近期出自非洲说”(Recent out of Africa)后,“近期出自非洲说”和“多地区进化说”两派学说便争论未休。而随着新材料发现、新分析进展和更多领域介入此项研究,有关假说得以发展和修正,不同人群间发生过基因交流、现代人都经历过复杂的融合与演化过程渐成学术界共识。

近期,中国科学院古脊椎所高星等学者撰文在《中国科学-地球科学》(SCIENCE CHINA Earth Sciences)上系统介绍了现代人起源这一问题的国际背景和进展,对中国地区新发现的人类化石、旧石器时代考古研究成果和古DNA研究进展进行了细致梳理。以多重新证据为支撑,评论了现代人起源的不同假说:1。 古人类学家最早通过化石形态分析提出了现代人和尼安德特人(Neandertal)混血的可能,近年来古DNA研究则进一步证实了现代人和古老类型人类,如尼安德特人、丹尼索瓦人(Denisovan)等存在复杂的基因交流历史。故而,走出非洲的现代人群对其他地区的本土人群“完全取代(Total Replacement)”的假设被逐渐剔除,“杂交”(Hybridization)在人类演化中扮演的重要角色被广泛承认,在一些地区发生过连续、镶嵌演化的可能性被越来越多的学者所认可,“近期出自非洲说”的完全替代模式已不可信。2。 中国地区古人类化石、旧石器考古学的新研究和新发现显示,中更新世晚期、晚更新世早期人类化石呈现出同时代人类共有特征和早期现代人部分特征的镶嵌体,如陕西大荔人化石、河南灵井许昌人化石;同时约在距今8-12万年,中国南方发现众多早期现代人的化石,如湖南道县等,远远早于“近期出自非洲”假说所认为的6万年;众多旧石器考古材料的发现和研究表明,虽然中国发现了一些具有西方因素的石器技术,但却非主流,并未替代本土固有的石器技术传统;而且距今10-5万年间中国地区没有人类生存的论断完全不能成立。这些证据进一步强化了吴新智在“多地区进化”的基础上,针对中国乃至东亚地区的古人类演化和现代人起源提出的“连续进化附带杂交”假说。

近年来,东亚地区在现代人起源这一问题的研究中越来越重要,不少学者撰文讨论东亚材料对在全球范围内理解现代人起源的关键意义。Christopher Bae、Katerina Douka和Michael Petraglia近日在《科学》(Science)上撰写评述,他们认为现代人走出非洲有着多次(早至距今约12万年前),而非单一的一次(约6万年前),进而认为现有证据已不再支持严格意义上的“近期出自非洲假说”。该文作者立论的前提仍是分子生物学证据所提出现代人走出非洲说,只是走出非洲的时间更早、次数更多。虽然作者罗列了中国近年来众多古人类学和考古学的新发现与新进展,但忽视了这些发现对中国地区现代人起源研究的意义,且并未涉及具有古老型特征和现代人特征镶嵌化石人类的解释,例如陕西大荔人和河南许昌人化石等。尽管如此,中国地区材料对研究现代人起源这一国际学术问题毫无疑问至关重要,也已经得到越来越多国际学术界的关注。高星等学者指出,在研究现代人起源这一重要学术问题中应重视基础材料的深入剖析,同时正视古人类学、旧石器时代考古学、分子生物学等不同学科各自的优势和劣势,呼吁开展相关领域的交流合作,明确彼此的关注点、需求和专长,凝练共同的学术问题和目标,整合现有的资源与成果并向着共同的学术方向一道前行。

该研究获得国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院重点部署项目等的资助。

相关报道:中国地区现代人起源问题研究进展

(中国化石网报道)据《中国科学》杂志社(撰文:李锋):中国乃至东亚地区现代人起源问题,在国际学术界“近期出自非洲说”和“多地区进化说”两派学说激烈争论的背景下一直存在着“本土连续演化”与“非洲移民替代”两种假说的碰撞,两种观点的主要提出与支持者分别来自古人类学和分子生物学界。 随着新材料发现、新分析进展和更多领域介入此项研究,相关认识得到深化,有关假说得以发展和修正,不同人群间发生过基因交流、现代人都经历过复杂的融合与演化过程渐成学术界共识。 中国地区新发现的人类化石所揭示的古人类体质特点及其演化,旧石器时代考古研究成果和古DNA信息的提取与破译,正使该地区现代人群起源与形成过程逐渐清晰起来,但不同假说的交锋仍在持续,分子生物学主流观点认定中国地区最早现代人来自西方,古人类学和考古学则在强化对“连续进化附带杂交”观点的论述。 本文梳理、总结了近年中国在此问题上的研究进展及西方学术界的相关发展变化,分析了研究中存在的问题,对未来方向提出了思路与建议。

1 引言

自1987年三位西方遗传学家提出所有现代人的直接祖先都起源于非洲的“近期出自非洲说”(Recent out of Africa)(Cann等,1987)后,现代人起源与演化成为一个炙手可热的学术问题和社会关注的焦点,学术界围绕此问题形成两大理论阵营,分别主张现代人类“非洲单一地区起源”和“多地区进化”,两者发生着激烈的论辩,并各自寻找证据强化论述(Stringer,1992,2002,2014; Stringer和Andrews,1988; Wolpoff等,1984,2000; Wolpoff,1999; Ke等,2001; 柯越海等,2001; Templeton,2002; 吴新智,1998,2006; 高星等,2010)。 随着新材料的发现和新成果的产生,学术界对此问题的研究进一步深化,相关假说也得到发展或修正。 对欧亚人类化石的研究表明,在晚更新世晚期存在几个不同的“形态人种”,尼安德特人与早期现代人存在形态的混合与镶嵌,有学者据此提出了“同化假说”(Smith等,1989); 近年来对早期现代人与尼安德特人的遗传关系分析获得突破,提取到二者混血的DNA证据(Green等,2010; Fu等,2014,2015; Vernot和Akey,2014),并发现在现代人形成过程中曾有几个“遗传人种”并存,一些学者也逐渐从“完全替代论”向“同化论”调整; 考古学研究表明,原以为现代人群独有的“现代人行为”出现在不同的时间与地区,与化石证据和遗传证据并非一致,学术界逐步认识到“行为现代性”与现代人并无一一对应的关系,研究视角也开始转向“行为多样性”(Shea,2011)。

在此背景下,中国地区的相关研究也取得重要进展,理论认识得以拓展: 从广西智人洞(Liu等,2010; 金昌柱等,2009)、湖北黄龙洞(Liu等,2008)、湖南福岩洞(Liu等,2015)和河南灵井(Li等,2017)等遗址新发现的人类化石表明,具有早期现代人特征的化石人类于距今10万年前后即在中国南部和中部出现; 对陕西“大荔人”(吴新智,2014)、贵州“盘县大洞人”(Liu等,2013)的研究表明,现代人的形态特点在中更新世晚期本土早期智人化石上已有萌芽; 遗传学研究从“田园洞人”化石上提取到线粒体DNA与核DNA,证明东亚现代人和美洲印第安人的直接祖先于4万年前即生活在北京周口店地区,并且在遗传上已经与同期的欧亚古人群有所分异(Fu等,2013); 考古学证据则表明中国乃至东亚本土的石器技术及其反映的人群生存方式一脉相承,没有发生过中断或替代,距今10~5万年间没有发生过本土古人群的大灭绝(高星,2014)。 这些新发现与新成果,尤其是学科交叉研究所取得的进展,使该地区现代人起源与演化的脉络变得清晰起来,细节与过程正在不断被揭示。 然而不同观点的争论仍在继续,很多缺环仍未被填补,诸多证据仍然存在着多解性,急需整合研究及方法与理念的创新和理论阐释的突破。

2 西方学术界在现代人起源问题上的研究现状

2。1 分子生物学研究进展及对“近期出自非洲说”的修正与反思

近年来分子生物学对人类演化研究最重大的突破是发现尼安德特人与早期现代人之间的基因交流,前者并未完全灭绝,而是对现生人群有一定的、独特的遗传贡献。 2010年,克罗地亚Vindija洞穴中出土的尼安德特人化石的DNA被破译,测序分析表明,欧亚大陆现生人群存在多个来自尼安德特人群的基因片段,其基因组中有大概1~4%比例的区段来自尼安德特人(Green等,2010)。 2014年,对发现于西伯利亚西部距今约4。5万年的Ust′-Ishim遗址的人类股骨的全基因测序有重要发现,这个早期现代人含有大约2。3%的尼安德特人基因,并把“早期现代人”与尼安德特人基因交流的时间窗口缩小到距今约6~5万年,进一步表明现代人演化是个复杂的过程,“走出非洲”的路线并非只有单一的南线(Fu等,2014)。 而在罗马尼亚发现的一个生活于约4。2~3。7万年前的早期现代人(Oase 1)骨骼上被检测出6~9%的尼安德特人基因,推断该个体的第4~6代祖先中存在尼安德特人(Fu等,2015)。 尼安德特人基因在欧洲和亚洲现生人群中所占比例虽小,但在每个个体基因组中分布不同。 另一项研究从大量欧亚现生人群基因组中找到这些分布不相同的区域,发现这些区域能占到20%左右,而且与尼安德特人的基因混合使得从非洲迁徙过来的“现代人”具备了抵御寒冷和在新环境中存在的流行病的能力,从而生存发展到今天(Krings等,2000; Sankararaman等,2012,2014; Vernot和Akey,2014)。 对阿尔泰地区的尼安德特人和丹尼索瓦人的基因分析表明,生活在该地区的尼安德特人的祖先在大约10万年前便与走出非洲的早期现代人发生过基因交流,早于先前的推测(Kuhlwilm等,2016)。 以上证据表明,单从西亚、欧洲和西伯利亚尼安德特人与早期现代人混血的角度,当初提出“近期出自非洲说”时所主张的现生人类全部演化自20万年前从非洲诞生的一支早期现代人群、其他古老型人群都彻底绝灭了的“完全替代说”显然不能成立。

研究还显示,在现代人群形成的过程中,地球上曾同时生活过多个支系的早期人群,他们与现代人祖先在进化上具有或多或少的亲缘关系。 丹尼索瓦人是近年通过DNA分析辨识出的一支与早期现代人和尼安德特人并存的古老型人群(Krause等,2010; Reich等,2010,2011; Meyer等,2012)。 该人群发现于西伯利亚地区的丹尼索瓦洞穴,生存于约5~3万年前。 他们的遗传信息在欧亚大陆人群中难觅踪影,仅在大洋洲某些群体(约5%)及亚洲群体(约1~2%)中有一定程度的存在(Reich等,2010,2011; Vernot等,2016)。 分子生物学研究在这些古人群之间揭示出复杂的演化关系。 对来自西伯利亚地区的一位女性尼安德特人所做的基因测序和相关分析发现,在尼安德特人、丹尼索瓦人和早期现代人之间都发生过基因交流,而且在丹尼索瓦人的基因中存在来自一个神秘的古老人种的遗传信息(Prüfer等,2014)。 这说明现代人的演化并非是一支人群诞生于非洲,然后向世界各地扩散并迅速取代各地的原住民那样简单。

正如30年前基因分析刮起了“近期出自非洲说”旋风一样,分子生物学日新月异的技术进步与研究进展再次促使学界对这一重大学术问题进行重新思考。 一些“近期出自非洲说”的支持者开始对所持模式进行修正: 走出非洲的人群对其他地区的本土人群“完全取代(Total Replacement)”的假设被逐渐剔除,“杂交”(Hybridization)在人类演化中扮演的重要角色被广泛承认,在一些地区发生过连续、镶嵌演化的可能性被认可(Stringer,2002,2014)。 但修正过的“出自非洲说”或“部分替代说”(Partial Replacement)仍然坚持只有走出非洲的那支人群才可被称为“现代人”,强调他们在现代人起源与演化中占据主体地位,对我们的基因库做出了主要的贡献; 走出非洲的人群同化(Assimilation)了旧大陆其他地区的人群,而非被融入进其他人群的基因库中(Smith等,2005)。 必须指出,这种修正是基于尼安德特人与丹尼索瓦人对现生人群的少量基因贡献的分析结果而做出的,对于中国、东亚地区古老型人群对现生人群可能的基因贡献,基本没有涉及或者避而不谈。

当然,也有少量分子生物学家从原理和方法上对“近期出自非洲说”提出根本的质疑和否定,认为该假说采用了一些未被证明的假设前提和错误的材料信息,实则不能成立(Templeton,2007; 黄石,2015)。

2。2 人类化石的新发现与研究

人类化石的新发现和研究一方面将现代人在非洲和邻近区域出现的时间提前,早于分子生物学者所推断的距今20万年; 另一方面也揭示出现代人与其他化石人类基因交流或共存的证据。 2011年以来,在以色列的Qesem洞穴遗址距今40~20万年的层位中相继发现13颗人类牙齿,研究者认为它们与以色列距今10万年左右的Qafzeh和Skhul的早期现代人形态近似,而与尼安德特人的关系相对较远(Hershkovitz等,2011,2016)。 近日,北非摩洛哥Jebel Irhoud遗址人类化石的发现将此区域早期现代人出现的时间提至约30万年前,研究者认为虽然该个体具有一些古老型特征,但面部已发展出诸多关键的现代形态,揭示了非洲早期现代人具有复杂的演化历史(Hublin等,2017)。

尼安德特人与早期现代人混血的证据首先是从人类化石形态的角度提出来的(Smith,1984; Trinkaus等,1999; Wolpoff,1999)。 研究人员在出自罗马尼亚一处洞穴中的年代被测定为距今3。5万年左右的一具头骨上发现兼具现代人和尼安德特人的解剖学特征,既有前额扁平、耳后骨突出、上臼齿硕大等尼人性状,又具有现代人眉脊特点和头颅比例,呈现一种镶嵌进化的态势,表明尼人和迁徙至欧洲的早期现代人可能曾经杂居并混种(Soficaru等,2006)。

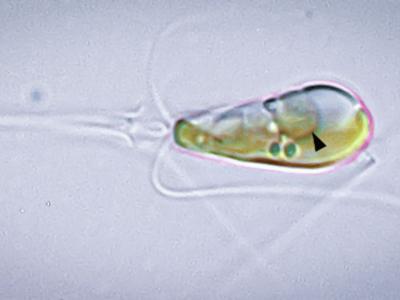

在印度尼西亚发现的弗洛里斯人(Homo floresiensis)显示诸多直立人的形态特征(Tocheri等,2007),初始研究认为该化石人类生活于约1。9~1。1万年前(Morwood等,2004),新近的年代测定显示其生存年代为距今约5万年(Sutikna等,2016)。 在对早先发现于中国云南、广西的两处洞穴中的一些人类化石进行研究时,学者鉴定出一支生存于距今1。45~1。15万年间却保留了许多古老性状的“马鹿洞人”,认为他们可能是直立人时期走出非洲到达东亚的古人群孑遗(吉学平等,2014; Curnoe等,2012)。 这些化石人类的发现与研究,连同从基因角度辨识出的生存于晚更新世晚期的“丹尼索瓦人”,进一步表明人类演化的复杂性与多样性,不会是“近期出自非洲说”在开始阶段所描述的单向进化及简单的“完全替代”那般模式。

对一些早期人类化石的发现与整合研究也启发了对现代人类起源问题的新思路。 2013年,在对格鲁吉亚德马尼西(Dmanisi)遗址新发现的一个头骨化石进行研究并与该遗址出土的5个距今约185万年的人类头骨做比较分析时,发现这些头骨在形态上存在着明显的差异,如果它们被发现在非洲大陆,可能会被视作不同的人种,这说明那些非洲早期人类化石的形态差异是否达到种的差别是有疑问的,需要对当下人属化石的分类进行重新思考(Lordkipanidze等,2013)。 Antón等(2014)对早期人类化石的整合生物学研究发现,现代人的诸多生物特征并非作为一个集合体突然出现,相反,这些特征在漫长的演化历史中出现得有早有晚。 尽管这两项研究是针对早期人类演化而言,但对如何界定现代人,如何看待不同时期人类的差别这类与现代人起源密切相关的学术问题,提供了反思与启示。

与此同时,“多地区进化说”的倡导者基于新的发现与研究也在进一步强化论述。 长期以来,这一假说在一定程度上被误读,认为它认同现代人作为一个新的物种在非洲、欧洲、亚洲独立出现。 事实上,“多地区进化说”虽然出自魏敦瑞的“直生论”,但与“直生论”阐述人类起源、演化全过程不同的是,该假说主要阐述的是人类如何逐渐演化出形态上的现代性(Modernity)特征(吴新智,2006),而非专门讨论起源问题; 它强调人类演化过程中的古/新形态镶嵌与基因交流(Wolpoff等,1984)。 对于形态现代性的表述,主张“多地区进化”的Wolpoff与“近期出自非洲说”的旗手Stringer逐渐趋向一致: Stringer认为形态现代性的发育不是某个特性或某次事件,而是在不同时期以不同模式发生的不同演化进程(Stringer,2014); 而Wolpoff更强调现代性是蕴含体质、行为、基因多方面内容并且至今仍在持续的过程,在这一进程中由于人群、人口的差异与变化,逐渐形成了体质形态与基因的多样性(Caspari和Wolpoff,2013)。

2。3 考古学研究的新进展及其对“现代人行为”的反思

现代人起源问题不局限于体质、形态与基因的研究。 当体质人类学家和分子生物学家试图回答解剖学上的现代人是何时、何地、如何出现和演化时,考古学家也在致力于根据文化遗存阐释“现代人行为(Modern Human Behavior)”的独特性及其起源、演化过程(Mellars,2005; Klein,2009)。 目前对这一问题的研究主要围绕以下几方面内容,并呈现出学科交叉、方法多样的特点,研究思路也在此背景下大大拓展。

“现代人行为”定义: 20世纪,研究者认为现代人作为现今世界上唯一人种,在与其他古人类的竞争中取得了最终胜利,必然有着比其他古人类更为先进的文化(Mellars,1989)。 立足于西欧旧石器时代文化序列,当时认为尼安德特人创造的莫斯特(Mousterian)文化被现代人创造的奥瑞纳(Aurignacian)文化取代,因而奥瑞纳文化的许多特征,包括石叶技术、使用染料、远距离贸易、艺术、装饰品等就成为最早对现代人行为定义的标准(Mellars,1989,2006a,2007)。 但随着世界各地材料的增多,这一定义清单的内容被越添越多,对文化特性的区分度却越来越弱。 Henshilwood和Marean(2003)认为这些清单上的内容带有明显的欧洲中心的偏见,并不适用于世界其他地区。 更为重要的是这些定义具有典型的经验主义特点,即根据遗址中是否出土某种物质材料作为鉴定标准,忽视了遗址特点和埋藏要素。 在他们看来,一些具有象征(Symbolic)意义的证据才应该是现代人行为最重要的标准。 他们的意见近年得到越来越多学者的支持(Nowell,2010)。 于是,对蕴含象征意义的考古材料,包括装饰品、遗物上的刻划(画)痕迹、染料等古人类非功利性(Non-utility)行为遗物越来越受到学术界的重视(Bouzouggar等,2007; d’Errico等,2009; Peng等,2012; Henshilwood等,2009; Rodríguez-Vidal等,2014),同时这些遗物所反映的人类认知能力(Henshilwood等,2002; Wadley等,2009)、意识(Tattersall,2004)、大脑发育(Coward和Gamble,2008; Coolidge和Wynn,2005)乃至语言的出现(Schepartz,1993; d’Errico等,2003)等问题也逐渐吸引了来自语言学、认知科学、脑神经科学、社会科学等多领域学者的关注。

现代行为起源与演化: 现代行为曾被认为是伴随着现代人迁入西欧而突然出现并取代了尼安德特人的文化(Mellars,1992)。 其后,随着更多非洲材料的发现和受“近期出自非洲说”的影响,有学者提出“现代行为”大约5万年前起源于非洲,原因是早期现代人脑内基因的突变,导致了现代语言能力的产生,出现了复杂的文化(Klein,1995)。 这两种观点都支持现代行为的起源是一次突发的革命性(revolution)事件(Bar-Yosef,2002),因而被统称为“革命说”。 然而,McBrearty和Brooks(2000)在系统对比研究了非洲石器时代中期(Middle Stone Age)的考古材料后,发现所谓“现代人行为”的证据,包括石叶技术、使用染料、远距离贸易、艺术、装饰品等,早在距今约25~30万年的石器时代中期就已经萌生,并且是连续、渐次出现的。 于是,对现代人行为的研究如同现代人起源一样,也出现了两种针锋相对的假说——“革命说”和“渐进说”(Evolution)。 除了这两种假说,有学者近来还提出了“跃变说”(Saltation),其依据是北非、南非相继发掘出许多距今约10~7万年的装饰品、带有刻划(画)痕迹的遗物、染料等。 相关学者根据基因数据评估古人群数量时发现欧洲在4万前的人口规模与非洲10万年前相似,而4万年前的欧洲正是许多象征性行为、复杂技术出现的时段。 因此,持“跃变说”者认为现代行为的出现与演化呈跃变的模式,即自10万年前出现以来时隐时现,直至约4万年前才稳定下来,而人口规模和数量被认为是这一演化模式的主要动因(d’Errico和Stringer,2011)。

现代行为的人群属性及文化交流: 现代行为曾被认为是现代人独有的行为特征,但近年来d’Errico(2003)及Zilhão(2006)通过对一些西欧旧石器时代中期的莫斯特遗存研究,发现一些被认为是奥瑞那文化独有的行为特征,包括装饰品、刻划(画)符号等,其实在莫斯特遗址中已经有所发现。 特别是旧石器时代中-晚期过渡阶段的一些遗址共出尼安德特人化石和骨质工具、装饰品及旧石器时代晚期典型的石器,说明以前所推测的所谓现代人行为并非现代人所独有。 于是,“现代人行为”这一名词逐渐被废弃,代之以“现代行为”(Modern Behaviour)或“行为现代性”(Behavioral Modernity)。 但对于尼安德特人的“现代行为”是独立演化而来还是源于早期现代人的文化涵化(Acculturation),学术界仍有争议(d’Errico等,1998; Bar-Yosef和Bordes,2010; Hublin等,2012)。 2015年,在重新研究爪哇直立人(Homo erectus)遗址的文化遗物时,在一些贝壳上鉴别出人工有意识的刻划(画)痕迹(Joordens等,2015),利用氩-氩(40Ar/39Ar)法和释光方法将该遗址的年龄重新测定为不晚于距今54~43万年。 中国重庆兴隆洞遗址出土的距今约15~12万年的象牙刻划痕迹,也提示了早期智人可能的象征性行为(高星等,2003)。 这些发现不仅深化了对直立人、早期智人等古老型人类认知能力的认识,也让学术界意识到拥有现代行为的人群归属远比想象的更为复杂。

很多学者认识到人类的行为变化远大于人类的体质形态或遗传变化,考古学文化难以与人类特定演化阶段相对应,所谓的“现代人行为标志”出现在不同时期、不同地域和不同的人群中,很多也被尼安德特人所拥有,无法为“早期现代人”做标注。 于是,多数考古学家正背离“现代人行为”或“行为现代性”的研究视角,而更多关注人类行为的多样性(Behavioral Diversity)(Shea,2011)。 当然,仍有少数学者从考古学角度坚持“近期出自非洲说”,认为只有距今约5万年前走出非洲的现代人才是演化的成功者,他们利用沿海路线扩散到南亚及澳大利亚等地区,而非洲之外的非现代人群未对当今人类基因库作出任何贡献(Mellars,2006b)。

3 中国地区现代人起源研究进展

3。1 分子生物学主流观点认定东亚最早现代人来自西方

中国是现代人类起源问题学术争鸣的中心之一(高星等,2010),这里自出现直立人以来就是人类演化的重要地区,曾被认为是亚洲现代人类的发祥地。 但在新的学术讨论中,早先建立的理论体系受到强烈冲击,人类从古至今在这里演化的脉络似乎变得模糊起来,人们不得不重新思考和寻找自己的先祖。 按照“近期出自非洲说”的论述,现代人类是有别于直立人和早期智人的一个新的物种; 现代人大概在20~10万年前起源于非洲; 在亚洲东部,现代人群经南方路线先到达东南亚,然后由南向北迁徙扩散; 在中国,现代人大约于6~5万年前从南部进入并向北迁移; 现代人到来之前,距今10~5万年间的末次冰期使这里不具备人类生存条件,中国本土原有人群因此而灭绝,外来的早期现代人与本土原住民之间没有交集(柯越海等,2001; Ke等,2001; Jin和Su,2000; Su等,1999; Chu等,1998)。

近些年来,从分子生物学的角度对中国、东亚、东南亚地区早期现代人来源的研究未见重要进展和重大成果,相关学人仍在强调以前的论述。 更多的研究集中在对特定现生族群源头的遗传学追溯,但大的前提是这些族群的祖先在约6~5万年前从非洲迁徙至此(Zhang等,2013,2015)。 在此方面,严实的观点具有代表性: 从目前研究结果看,现代人95%以上的基因都来自非洲。 因此,其他各大洲的现代人,都应是距今10万年以内,从非洲走出来的。 剩下的问题仅仅是,走出非洲的人类,到底是一次性走出来的,还是分成若干批走出来的。 70万年前的北京人,170万年前的元谋人,200万年前的巫山人…既然现代人类是在10万年前走出非洲的,这些古人类就不可能是现代人真正的祖先。 这些古人类曾经存在,但最终都消失了(杨波,2014)。

3。2 古人类学对“连续进化附带杂交”论述的强化

吴新智在“多地区进化”的基础上,针对中国乃至东亚地区的古人类演化和现代人起源,提出“连续进化附带杂交”的论述,认为东亚地区自直立人以来进化是连续的,不存在演化链条的中断,其间未发生过大规模外来人群对本土人群的替代; 该地区古人类与外界有过一定程度的隔离,使其得以保持区域特点,在形态上有别于旧大陆西侧的人群; 本土与外界人群的基因交流发生过并与时俱增,这使得该地区的人类与外界人群作为同一物种得以维系; 但这种基因的混合、交流与本土人群的代代相传相比是次要的,本地主体人群与少量外来移民之间是融合而非替代(吴新智,1998,2006; 高星等,2010)。

现代人在东亚地区的起源与演化一直是古人类学研究与争议的热点,近10年来中国古人类学界在这个领域的研究取得了一系列重大进展,先后在湖北郧西黄龙洞、广西崇左智人洞、贵州盘县大洞、河南许昌灵井等多处遗址发现化石人类,对相关人类化石的年代测定、形态研究显示,这一地区人类演化远非“近期出自非洲说”所表述的那样简单(刘武等,2016)。

对距今约30~25万年的陕西大荔人颅骨的新研究表明,该个体表现为中更新世晚期人类共有特征和早期现代人部分特征的镶嵌体,并且兼具东亚直立人和旧大陆西部中更新世人的特征; 既不属于直立人,也不属于海德堡人; 不少特征比中国的直立人和旧大陆西部中更新世人群进步,所代表的进化世系可能比中国的直立人、非洲的中更新世人群等对中国地区现代人的形成做出过更大的贡献(吴新智,2014)。 对距今12。5~10。5万年的河南许昌灵井人化石的研究,揭示出古老型形态特征与现代特征镶嵌的特点: 虽然具有早期现代人与尼安德特人的诸多性状,但总体的头骨形态,尤其是宽阔的颅底和低矮的脑颅的结合等特点则承袭自欧亚大陆东部中更新世人群,表现出区域连续演化为主且存在一定程度东西方人群交流的特征(Li等,2017)。 中国南方中更新世晚期及晚更新世初期多处地点的人类化石也体现出了诸多早期现代人的形态特点。 发现于贵州盘县大洞距今约30~13万年的人类牙齿已经呈现出早期现代人的特征(Liu等,2013); 发现于广西崇左智人洞距今约10万年的人类下颌骨上出现一系列现代人类的衍生性状,如突起的联合结节、明显的颏窝、中等发育的侧突起、近乎垂直的下颌联合部、明显的下颌联合断面曲度等; 同时保留有与古老型智人相似的粗壮的下颌联合舌面以及粗壮的下颌体等特点(Liu等,2010)。 这些化石人类的镶嵌特征说明此时期中国南方和中部存在从古老型智人向现代人演化、过渡阶段的人群,属于形成中的早期现代人。 在湖南省道县福岩洞发现的47枚具有完全现代人特征的人类牙齿化石则表明,至迟在距今12~8万年间,现代人在该地区已经出现(Liu等,2015)。 类似的重要发现还包括湖北黄龙洞(Liu等,2008)、广西陆那洞与土博(Bae等,2014; 李有恒等,1984; 沈冠军等,2001)、贵州毕节麻窝口洞(赵凌霞等,2016)等诸多地点,年代多在中更新世晚期和晚更新世早期(约20~8万年间)。

采用新的研究方法对古老型化石人类的研究也取得了诸多新认识。 研究者采用CT扫描技术复原了中更新世晚期或晚更新世早期的许家窑人的内耳迷路(Wu等,2014),发现许家窑人内耳迷路形态与尼安德特人相似,提供了首例东亚古代人类具有“尼人内耳迷路模式”的化石证据,挑战了以往“尼人内耳迷路模式”专属尼安德特人的看法,促使研究者重新思考应用孤立特征(包括形态上和分子遗传上)追溯人类迁徙及判断人群亲缘关系的可靠性。 这项研究引发了对东亚与欧洲古老类型人群之间是否存在基因交流的新讨论、新思考。

3。3 考古学的证据与视角

在现代人起源讨论的初期,中国的考古工作者很少参与其中。 随着分子生物学家提出中国地区距今10~5万年间缺乏人类生存的证据,以此推断该地区人类演化曾发生过中断(Jin和Su,2000),古人类学者开始引述旧石器时代文化材料对其进行反驳(吴新智,2005; 吴新智和徐欣,2016),考古学家也随之投身到相关探讨中(高星,2014; 高星和裴树文,2006)。 考古学材料对该地区现代人起源研究的贡献体现在两个方面: 中国旧石器时代考古文化序列支持“连续进化附带杂交”的假说; 中国旧石器时代文化遗存丰富了现代行为的内涵,为行为多样性研究提供了新的区域性视角。

高星等系统归纳了中国旧石器时代文化遗存的演变过程与特点,认为中国乃至东亚旧石器文化及其反映的古人群生存演化是一脉相承、连续不断的,虽然有手斧、勒瓦娄哇技术、石叶等“西方元素”间或出现在不同地区,但都逐渐消失或被融入土著文化中(高星,2012,2014),这为“连续进化附带杂交”假说提供了坚实的考古学证据,与分子生物学的研究结果背道而驰; 随着测年技术的进步,特别是光释光技术的发展,大量旧石器时代遗址或古人类化石地点被确认在距今10~5万年,说明分子生物学家提出的本地区人类演化的空白时段并不存在; 古环境分析也不支持末次冰期导致本土人群灭绝的假设; 而对中国地区古人类演化的“综合行为模式”提炼和对人类独特的行为特点与社会属性的观察和思考,也对本土人群与西方同类的隔离问题及不同地区人群长时期维系在同一物种内的可能性与动因提供了有益的启示(Gao,2013; 高星,2014)。

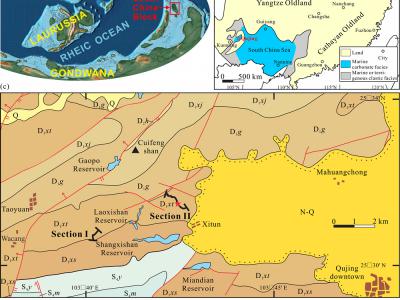

宁夏水洞沟遗址群出土丰富的旧石器时代晚期文化遗存,为追溯特定区域可能的外来移民及其产生的文化影响及分析现代行为的多样性提供了重要的材料和案例。 这里的文化遗存除不同技术体系的石制品组合的更迭外,还有骨器、装饰品、各类用火证据,以及对居址复杂利用、对石料热处理和采食植物性食材的诸多信息,显示末次冰期期间东北亚人群复杂、能动的适应、迁徙、交流、演化过程,并可据此建立起4万年来区域人群文化演化和技术发展的序列(高星等,2008; 刘德成等,2009; 高星等,2013; 李锋等,2016)。 该地区在约4万年前出现勒瓦娄哇与石叶的技术体系,通过遗址对比分析和技术追踪,这套技术体系应是从西方-西北方向迁移过来的古人群的遗留,代表一支外部人群的迁徙(Li等,2013,2014; Peng等,2014)。 但该技术体系在后来消失,没有对本土文化产生明显的影响,表明移居者没有对本土人群实现整体替代,反而被后者取代; 后者在石器技术上保持固有的传统,但文化遗存中出现小型精制石器、装饰品、石料热处理等现代行为特征(王春雪等,2009; 关莹等,2011; 彭菲等,2012; 周振宇等,2013),反映出这里的现代人演化与扩散模式不是简单的外来移民替代,相反,本土人群连续进化并向“现代”方向发展是主旋律。

对秦岭地区旧石器文化的发掘与研究揭示出更长时间尺度内人类演化与文化发展的脉络。 这里的人类生存历经百万年,先后出现以砾石砍砸器、石核、石片和简单修理的石片工具为主的模式I石器工业,以石核、石片和刮削器、尖状器、雕刻器等小型石片工具为主的技术体系,以手斧、手镐和薄刃斧等代表的阿舍利技术体系。 后者虽然具有旧大陆西部旧石器时代早期的技术特点,但发生于本土砾石工具体系内,而且延续得很晚,与西方的阿舍利体系明显不同步,显示本土文化的延续性、复杂性和与西方存在局部文化交流或人群迁徙的可能性(王社江和鹿化煜,2016)。

其他的相关研究,都揭示出中国地区晚更新世以来人群适应生存的连续性和复杂性,包括对动物资源的深度开发利用及“广谱革命”的证据,而这些适应生存方式都在某种程度上表现出“现代行为”的复杂性、多样性和强烈的区域特点(张双权等,2009; 张乐等,2009a,2009b; 张双权等,2012; 张乐等,2013; Wang等,2016; 张双权等,2016)。

4 目前研究中的问题与挑战

在现代人起源与演化研究中,不同的学科领域各有优势和劣势(高星,2017)。 遗传学具有坚实的现代科技基础,以大数据、较强的重复分析能力为特点,在微观研究和揭示演化机理方面具有明显的优势。 该领域发展迅速,如果能在古人类DNA的提取和破译上获得更大突破,未来会成为相关研究的利器乃至主导力量。 然而目前该领域研究在一定程度上存在假设前提的不确定性和未检验性,得出的推论具有被质疑的空间; 很多结论并非来自对古人类遗传信息的提取与分析,而是从现生人群的遗传变异做溯源推导,因而对现代人类起源来说,只能提出推论,而不是提供直接证据,不可把推论完全当成结论乃至事实。 人类化石作为直接证据,是对人类个体、群体演化阶段、种群属性直接的形态表达,当然这种表达需要学者做观测、解读。 古人类学根据化石证据建立起人类演化的宏观框架,总体上是可信的,但该领域对一定时段、一定出土环境的标本来说,存在年代测定的不精确性,会在局部进化排序乃至认知方面存在混乱或错误; 由于人类化石的稀有性,研究者很难建立起完整的证据链,对具体标本的演化阶段或进化种群的代表性会因个体或时代差异而被质疑以点带面、以偏概全。 考古遗存或文化证据对于人群的时空分布、技术发展、智能演进等是直接证据,对个体乃至群体的生物属性、演化阶段、人群迁徙交流等问题,则是间接证据; 优势在于材料多,信息丰富,依托地层和伴生物有更好的年代学基础,有的标本可直接测年,对大的文化变迁所建立的框架基本可信; 可以有效回答人类在某一区域何时出现、向何方向迁徙扩散、在某区域是否连续演化、征服开发利用了什么样的生态区域与资源、是否发生过群际交流等问题。 劣势在于无法直接反映人群的生物属性、演化阶段、演化的细微过程等; 人类的文化产品受个体、群体属性和材料及环境差异的影响大,变异的机制不好掌控,与体质演化和遗传变异的耦合性差。 因而,开展相关领域的交流合作,尤其是传统的古人类学、考古学与新兴的分子生物学之间的交叉与协作,明确彼此的关注点、需求和专长,凝练共同的学术问题和目标,整合现有的资源与成果并向着共同的学术方向一道前行,应是推动相关研究走向深入并破译现代人起源这一重大命题的关键所在。